|

�c�`�s�i�P�j �@���݂̃I�[�f�B�I�E�̘b��Ƃ����A��N�H�̃I�[�f�B�I�t�F�A�ɎQ�l�o�i���ꂽ�c�`�s�i�f�W�^���E�I�[�f�B�I�E�e�[�v���R�[�_�[�j�ł��낤�B ��̂Ђ�̔����ɖ����Ȃ������ȃe�[�v�A�b�c�ƌ�����ׂ�D�ꂽ�����Ɖ����|�Ƃ����̂�������E�\�ł͂Ȃ����A���ꂪ�ǂ�Ȃ��̂ŁA�ǂ� �������邩�ɂ��Ă̏��͖��m�ł͂Ȃ��B�����̐��i���ɂ͂܂��Ȑ܂����낤���V�N�ɓ�����O��ɕ����Ă��̂c�`�s�����グ�����B �܂�������Ƃ͔����ɂ��Ăc�`�s�̍\���Ǝd�g�݂͎��̒ʂ�B�e�[�v�̓r�f�I�e�[�v�Ɠ����悤�ɁA�f�b�L�ɑ����㎩���I�ɃJ�Z�b�g��������o����A�w�b�h������������a30�~���̃h�����ɁA���̉~����4����1�قNJ��������A�e�[�v���͕̂b��8mm�Ƃ����ᑬ�ő�����B �@����A�h�����͍�����]���e�[�v�ʂ��߂ɉ���g���b�N�i�^���сj�Ƃ��ăf�W�^���M�����L�^������B���̍\���̓r�f�I�f�b�L�Ɠ����ŁA���̃~�j �łƎv���Ă悢�B �@�r�f�I���g���Ă���l�Ȃ番���邱�Ƃ����A�e�[�v���g���ꍇ�A������������������T���A�N�Z�X���삪�A�b�c�Ȃǂ̉~�Ղ��g���ꍇ���x�� �Ȃ��_������B �@���̂Ƃ���c�`�s�ł́A���̃A�N�Z�X���x��ʏ�J�Z�b�g�̖�10�{�����ł���悤�ɂ��Ă���B�����A���̂��߂ɂ͋Ȃ̊Ԃ⓪�o���������悤�ȏ��ɁA�P�ɖ����������邾���ł悢�ʏ�̃J�Z�b�g�ƈႢ�A�c�`�s�ł͂��̏��ɕʂɓ���̋L�������O�ɋL�^���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@���̂��Ƃ��w�������݁x�Ƃ������A������@�B�������I�ɂ��̂��A�g�p�҂��蓮�ł��̂��A�܂����̓��e���b�c���݂ɋȔԂ��~�����ƂȂ� �ƁA���i���ɓ������Ă��ꂩ��̏������ǂ��Ȃ�̂��A�g�p�҂ɂƂ��đ傫�Ȗ��Ȃ̂ł���B |

�c�`�s�i�Q�j �@�O��ɑ����c�`�s�̃\�t�g�i�H�j�ɂ��������_��������ƁA���̗D�ꂽ�L�^�Đ������������Ƃ�����B�M�҂����̈�l��������Ȃ����A �P���ɐ�[���i�M�D�^�̐l�Ȃ�A�Ƃɂ������ꂪ�킪��ɂ���ē����Ă�������������x�����A�����z���l����Ƃ����Ƃ���͂����� �����Ȃ��B �@�c�`�s���g���Ύq���A���A�Б��e�[�v�Ɖ������Ă������̗��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A��ʂɒm���Ă��邱�Ƃ��B�����炱�����쌠�̖�肪�N���� ����̂����A����͂��Ă����A���̔\�͂����S�ɐ�����̂́A�L�^�p�̓��͂��f�W�^���M���ł���ꍇ�Ɍ�����B �@�Ⴆ�b�c����c�`�s�ɘ^�i�Ɓj��Ƃ��āA�b�c�v���[���[�̃X�e���I�A���v�p�o�́A�܂�A�i���O�M������̋L�^�ł́A��Ƃɏ��Ȃ��Ƃ͂����A����Ȃ�ɉ��͗��Ă����B������݂̃J�Z�b�g�łƂ����e�[�v�̂悤�ɁA�e�[�v����̎G���ɔY�܂���邱�Ƃ͂Ȃ��B������A�i���O�M���� �c�`�s�ɋL�^�������A���̎G���ɔY��ł���l�ȊO�ɂ͂c�`�s�̃����b�g�����������Ƃ͂����Ȃ��̂��B����͂c�`�s����c�`�s�Ɉڂ��ĕ����e�[�v �����ꍇ���A�f�W�^���ŏo�͂���@�\���Ȃ����100�p�[�Z���g�������Ȃ��i���i���̍ۂɂ́A���ꂪ�傫�Ȗ��ɂȂ�ł��낤�Ɨ\�z�����j�B ����A�ł����y�����p����Ă����������̉��y�e�[�v�����A���݂̕����͉q�������̃V�X�e���������A�f�W�^���M���̑��M�ǂ͂Ȃ��A�c�`�s �̐^���������ɂ͒������B �@�Ƃ����킯�ŁA�V�t���X���Â��b�̂悤�����A���邢�b����Ȃ��ł͂Ȃ��B�������������Ɋւ�����ŁA�X���Ȃ��n������ǂɂ��f�W�^�������̎��p���ɂ��Č������Ƃ̂��Ƃł���B���ꂪ�ł���c�`�s�������A���ꂪ���ɂȂ邩�͍��̂Ƃ���܂������s�����B |

|

�c�`�s�i�R�j |

�b�c�҂��̂P �@�f�W�^���Ƃ������t�́A�����܂��Ȃ܂܊e���Ŏg����B�͂����肵�Ă���̂́A���v�ɑ���`�e�̂Ƃ��������B�f�W�^���̓��{��́u���U�v��

�����Ӗ������A���ꂾ���ł͓��e�͑S��������Ȃ��B���e�������ɑ����Ă����A��̕����̋Z�p�ƂȂ�B

�@�f�W�^���Ƃ������t�́A�����܂��Ȃ܂܊e���Ŏg����B�͂����肵�Ă���̂́A���v�ɑ���`�e�̂Ƃ��������B�f�W�^���̓��{��́u���U�v��

�����Ӗ������A���ꂾ���ł͓��e�͑S��������Ȃ��B���e�������ɑ����Ă����A��̕����̋Z�p�ƂȂ�B�@�����ɑ傫�ȊG���������Ƃ��悤�B���������ɂ͎ʐ^���B���Ĉ����L���̂��A�]���̕��@�ł���B �@�������A�W�O�\�[�p�Y���̂悤�ɊG����Ֆڂɍׂ����藣���āi��́j�ۑ����A�K�v�Ƃ���Ώ����Ȕ��ɓ���đ��̏ꏊ�ɉ^�сi�`���j�A���Ђ̗��ɏ����ꂽ�u8��13�ԁv�̂悤�ȁg�Ԓn�h�ɏ]���ĕ���������@������B �@�f�W�^���Z�p�Ƃ͏��Љ��̎��_�ŁA���Ƃ̂��̂Ƃَ͈��ȓd�C�̐��E�Ɏ�荞�ނ��A�T�O�I�ɂ͍��̗�ƑS���������B�I�[�f�B�I�炵�� ���Ƃ���A���y���y���ɕς���̂����̉�̂ŁA��������t���ĕ�������̂��l�Ԃ�}�̂Ƃ����f�W�^����@�����A���ꂾ�Ɖ��t�҂̋Z�� �ŕ������ꂽ���y�̒����x�⎿�����E�����B�������Љ��A�đg�ݗ��Ăɂ��Č��́A�ׂ�����������͎c�邪�A���ꂳ�������Ί��S�ɂ��Ƃɖ߂�B �@�I�[�f�B�I�ɂ�����f�W�^��������Ɠ����ŁA�ׂ����ɂ�������ʂ̂Ђ��݂͎c�邪�A�B�e�ɂ�镜���̂悤�ɁA�����̂悤�ȉߒ��̗ǔۂɂ���āA�Č����ꂽ���́i���j�̒����x�����Ȃ��邱�Ƃ��Ȃ��B�f�W�^���E�I�[�f�B�I���D�ꂽ���̂Ƃ����䂦��ł���B �@�t�H�[�}�b�g�Ƃ͏��Ђɂӂ�g�Ԓn�g�̂����̌��܂�Ɠ������A�f�W�^���Z�p���e����ɓK�p����ꍇ�A�Ⴆ�R���p�N�g�E�f�B�X�N�� �e�[�v�ւ̃f�W�^���^���ȂǁA���̔}�̕ʂɍ��ӂ��ꂽ�A��̕����ɂ������Z�p�I�ȏ����̂��Ƃł���B |

�b�c�҂��̂Q �@���x���ׂɖ߂�A��莞�Ԃ����ɑ��������x�ɏ]���Ė_�O���t������A����Ŏ��Ԃɂ�ĘA���I�ɕω�����i�A�i���O�ω��j1���̉��x���A72�������ƂɃf�W�^�����̑����Ƃ��āA�T���v�����O�����Ƃ����Ă悢�B �@�R���p�N�g�E�f�B�X�N�ɂ�����f�W�^�����́A�A�i���O���y�M����1�b�Ԃ�44100��A���y�̕W�{�����B���ꂪ�J�^���O�ȂǂɕW�{�� ���g��44.1��Hz���闝�R���B���̎��g���͂b�c�W���ׂċ��ʂ����A�e�[�v�ɑ���f�W�^���^���ł͈Ⴄ���g���ƂȂ�B �@�g�p�҂Ƃ��Ă͕W�{�����g���̖�2.2����1�̎��g���܂ł��A�Đ��ł���ō��̎��g���Ɣ��f����悢�B �@����1�b��44100�邱�Ƃ����ԓI�ɂ����ƁA100������22�b���Ƃł���A����ō��ꂽ�d�C�̖_�O���t�M���́A���Ƃ̉��y���}�C�N�� �Ƃ����A�i���O�M���ƁA�قƂ�ǐ���������Ȃ��W�{�ɂȂ��Ă���B �@���͖_�O���t�̒����i�d���j��ǂݎ��i�K�ŁA�l�̖ڂȂ�ڐ���̒��Ԃł��ڌ����œǂ߂邪�A����͂ł����A�^����ꂽ�ڐ���̒��Ԓl�́A�l�̌ܓ������d���Ƃ��ēǂށB �@�d�C���g���A���̓ǂݕ��ŕW�{�����邱�Ƃ��ʎq���ŁA�l�̌ܓ��ɂ��덷�́A�^����ꂽ�ڐ���ׂ̍����Ō��܂邱�Ƃ�������B������ �r�b�g�Ƃ������t���o�Ă��邪�A����͎���ɁB |

�b�c�҂��̂R �@�r�b�g��2�{���ƂɌ��i�����j�オ�肷��2�i���̌��A�o�C�i���[�E�f�B�W�b�g�̗��ł���B�R���p�N�g�E�f�B�X�N�i�b�c�j�̕���ŁA

2�i�����g����̂́A���̑召����ɂȂ�����ĕω�����g�`�d�C�M����10������2�b���Ƃ̓d����ǂݎ�邽�߂��B

�@�r�b�g��2�{���ƂɌ��i�����j�オ�肷��2�i���̌��A�o�C�i���[�E�f�B�W�b�g�̗��ł���B�R���p�N�g�E�f�B�X�N�i�b�c�j�̕���ŁA

2�i�����g����̂́A���̑召����ɂȂ�����ĕω�����g�`�d�C�M����10������2�b���Ƃ̓d����ǂݎ�邽�߂��B�@2�i���ł́A��ԉ��ʂ̌���1�̌��Ƃ���A���̏オ2�A����ɏオ����2�{��4�C����8�̈ʂ̌��ƂȂ�B �Ⴆ�A2�i����11�������ɂ́g1011�g�ƕ��ׂ�A���ꂪ��������8�{0�{2�{1��11�ɂł���B �@���̏ꍇ������4��������A4�r�b�g��11�ƂȂ�B���4�r�b�g�ŕ\����ő�̐��́A�g1111�h�ł����8�{4�{2�{1��15�ł���A�ŏ��� �g0000�g��4�r�b�g�Ŏ����鐔�̎�ނ�2�̃r�b�g����i24�j��16��ł���B �@����2�i�����ƁA�L�����h1�g�Ɓh0�g�ő���邽�߁A����ɑΉ����ēd���L��Ɩ����̏�����ς����A���d�C�M�������A�����Ɠ��� �����̐����M�����ł���B �@�����ł����p���A���̖��Â�����悤�Ƀ��R�[�h�ɉ��ʂ����A�Đ��͂���ō���锽�ˌ��̖��Â�ǂݎ���Đ����M����� 10������2�b���Ƃ̓d���l���ׂĂ�������B�Ō�ɂ�������Ƃ�10������2�b���Ƃɕω�����d�C�M�������A���Ƃ̔g�`�M���������ł���B �@���ꂪ�b�c�̎d�g�݂ŁA�L�^���畜���܂ł̖�A�g�`�Ƃ͖��W�Ȑ����M���Ɉˑ����邽�߁A�g�`���ς��Ђ��݂͋N�����悤���Ȃ��B �܂��r���Ő����M���ɎG�����������Ă��A����Ȃ���s���ɂ��Ȃ�����A�����̒��Ԃɂ͂Ȃꂸ�A�������ꂽ�o�͂ɂ͌���悤���Ȃ��B �b�c�̉��ɂЂ��݂�G�����ɓx�ɏ������̂͂��̂��߂��B�D�ꂽ���R�[�h�ł���b�c�ɂƂ��āA�r�b�g�ŕ\�����2�i���͐��݂̐e�Ȃ̂ł���B |

�b�c�҂��̂S �@���ʂ̌����Əœ_�����킹�Ă��A�����̑��̌`���͂����肷�邾���ŁA�傫���͑��ɂ���Č��܂�A�b�c�Ŏg���Ă��钼�a2�~�N���� �i1000����2mm�j�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��B �@���������[�U�[�Ȃ炱�ꂪ�\�����A����͔g���̒����ȊO�ɁA���̔g�����܂܂Ȃ�������� �g���̌�������ł�����B�����Č�������g����ԂŌ������o����鎞�A���̂ǂ���Ƃ��Ă��g���̂ӂ�܂����A�S��������Ă��邱�Ƃ�����B���[�U�[�͒a���ȗ��A30�N�ɖ����Ȃ����A�l�Ԃ�����������R�̌��Ȃ̂��B �@���_�̒��a���������K�v������̂́A�b�c�̒��ŋL�^�Ɏg���Ă���ˋN�����A��0.4��m�i�~�N�����j���ݗ�Ԋu1.2��m�̉Q���� ��Ƃ��ċL�^����Ă���A��]���̃f�B�X�N����A�ˋN���̕��ѕ���ǂݎ�邽�߂ł���B�œ_���傫���ׂ̗�ɂ܂������ẮA1�{�̕��ѕ��̓ǂݎ��͂ł��Ȃ��B �@���Ĉ�ʂɃs�b�g�Ƃ����ƁA���̓ˋN�����w�����A�s�b�g�Ƃ͖{���ւ��݂̈Ӗ��ŁA�ˋN���͐������̓o���v�Ƃ����B�����f�B�X�N �ɂȂ������_�ł̓ˋN���́A���̌��Ղ����Ƃ��A�ւ��݂Ƃ��č��ꂽ�Ƃ���ł��邽�߁A���Ղd���ăs�b�g�ƂȂ����B �@�s�b�g�̒��������̃s�b�g�Ƃ̊Ԋu���������ł͂Ȃ��A0.9����3.2��m�̋��ނɌ��܂��Ă���B�����s�b�g���ʕ��\�ʂ́A���ː� �̂悢�A���~�͂��ŕ����A����ɓ����ȃv���X�`�b�N�Ŗ��߁A�O���\�ʂ͕��ʂɂ��Ă���B�b�c�̂ɂ��F�̋P���́A�s�b�g�̕�����p�̌��ʂł���B |

�b�c�҂��̂T �@�R���p�N�g�E�f�B�X�N�i�ȉ��b�c�j�v���[���[�́A�b�c����ǂݎ�������y�M�����A���Ƃ̉��y�ɕ����ł��Ȃ��قǂ̓ǂݑ���������ƁA

���̕����̉��y���Ƃ��点����A���������J��Ԃ��čĐ�����B

�@�R���p�N�g�E�f�B�X�N�i�ȉ��b�c�j�v���[���[�́A�b�c����ǂݎ�������y�M�����A���Ƃ̉��y�ɕ����ł��Ȃ��قǂ̓ǂݑ���������ƁA

���̕����̉��y���Ƃ��点����A���������J��Ԃ��čĐ�����B�@���̓ǂݑ������ۂ��G���[�i���j�Ƃ����A��قǂ̃G���[�łȂ�������A�v���[���[�������Ă��� ������H�������A�Đ����Ɉُ킪�o�Ȃ��悤�ɂ��Ă���B�������̒����\�͂́A�v���[���[�̎��ɂ���đ����̍��͂���B�J�^���O�œ�d�Ƃ��O�d������H�Ƃ���̂��A�u�b�c�ɂ����w��ŃG���[���A���ʂȂ特�Ƃт��N�����Ă��A�{�@�Ȃ���v�v�Ƃ����Ӗ��ɂƂ�A�e�i�H�j���� ���������߂��B���������\�͂ɂ͍��Ɠ����悤�Ɍ��E�����邱�Ƃ�m��Ȃ��Ă͂����Ȃ��B �@�v���[�A�r���e�C�Ƃ����̂́A�b�c�v���[���[�̒����\�͂��g�p�҂̑����猩���ꍇ�̌������ł���B�܂蓯�������ɂ��G���[�ł��A���� �ُ���o���Ȃ��ʼn��t����v���[���[�́A�v���[�A�r���e�B���ǍD�Ƃ������ƂɂȂ�B �@�������b�c�̏ꍇ�A�G���[�̌������f�B�X�N��ڂŌ��ĕ�����قǑ傫����A�ǂ̃v���[���[�ł������\�͂̌��E���Ă���ƍl���Ă悭�A�{���̃v���[�A�r���e�C�̔�r�͂���ł��ȒP�ɂł��邱�Ƃł͂Ȃ��B �@���t���̃v���[���[����ł������A���Ƃт��N�������ǂ����Ńv���[�A�r���e�C�������l�����邪�A����̓V���b�N�ɑ����R�\�͂������� �����ŁA�{���̃v���[�A�r���e�C�̃e�X�g�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���̗��R�͂b�c�ɂ����w��≘��A�S�~�ɑ���{���̒�������́A�V���b�N�ɑ���̂Ƃ͕ʂ̋@�\�E��H�ōs���Ă��邩��ł���B �@�V���b�N�ɂ͎キ�Ƃ��A�G���[�ǂݎ��ɋ����v���[���[�����邵�A�������߂��Ė{���̃v���[�A�r���e�B�����������邱�Ƃ����肤��B ���ӂ��Ăق����B |

�b�c�҂��̂U �@�T�[�{�Ƃ̓��e���ꂩ�琶�܂ꂽ�A����Ƃ����Ӗ��̌��t�ł���B�����Ă��Z�p�̓I�[�f�B�I�@��S�ʂɍL���g���Ă���B���̓��e����̓I�ɂ����ƁA��]����̂̓����̂ӂ�܂���d�C�M���Ƃ��Č��o���A����Ƃ͕ʂɍ�����A���̂��̂������������Ă��鎞�̓d�C�M���Ɣ�ׂāA���҂���v����悤�ɁA���̓����𐳂����Ƃł���B

�@�T�[�{�Ƃ̓��e���ꂩ�琶�܂ꂽ�A����Ƃ����Ӗ��̌��t�ł���B�����Ă��Z�p�̓I�[�f�B�I�@��S�ʂɍL���g���Ă���B���̓��e����̓I�ɂ����ƁA��]����̂̓����̂ӂ�܂���d�C�M���Ƃ��Č��o���A����Ƃ͕ʂɍ�����A���̂��̂������������Ă��鎞�̓d�C�M���Ɣ�ׂāA���҂���v����悤�ɁA���̓����𐳂����Ƃł���B�@�b�c�v���[���[�ł́A��]���ȉ������ׂĂɁA���̃T�[�{���������Ă��邽�߁A�J�^���O���]�̕s���肳���������E�E�t���b�^�[�̍����A�v���s�\�Ƃ��������x�i�������v�̐��x�Ɠ����Ƃ����Ӗ��j�Ə�����Ă���B �܂������ɂ�����ꂽ�T�[�{�̓����ŁA���ꂽ������ł����[�U�[�����ŁA�b�c�̒��ɂ���A�k�o���R�[�h�ł����Ή��a�ɑ������鉹�y�̍���i�g���b�N�j�𐳊m�ɂ��ǂ邱�Ƃ��ł���B���������Ƃ��́A�ړI�ƈꏏ�ɂ��ăg���b�L���O�E�T�[�{�Ƃ����B �@3�r�[���@�Ƃ́A�g���b�L���O���������s���Ă��邩�ۂ������o������@�̈�ŁA�b�c�̓ǂݎ��Ɏg���郌�[�U�[�������A3�{�̃r�[���i�L����̂Ȃ��ׂ������j�ɕ������A���̂���2�{�𗼗ׂ̃g���b�N�ɏƎ˂��邱�ƂŁA�����̃r�[�������������ׂ̃g���b�N�̐^�ɂ��邩�ǂ����ׂ�B3�{�ɕ����邽�߂�╡�G�ɂȂ邪�A3�{�̒����Ƃ��������I�ɂ͒P���ȕ��@�̂��߁A����x�͍����B �@����ɑ��\���̊Ȍ����ƁA���^���ɗL����1�r�[���@������B���̕��@�́A�r�[�����g���b�N����Y����ƁA���邳�����E�ŃA���o�����X�ɂȂ邱�Ƃ���|����Ƃ��Ă���B1�r�[���@�ł���H�������\�������A����x�̂悢���̂�����B |

�b�c�҂��̂V �@�b�c�ɂ͉��y����̂����f�W�^���M���̂ق��A�ȔԂ⎞�Ԃ�\��������������Ă���B�������A����ȊO�ɂ��܂��Ⴄ�������^����]�n������B���̂Ƃ���A���̗]�n�ɉ���������邩�͕�����Ȃ����A�Î~���ȒP�ȕ������Ȃ�L�^�ł���B�������������Ă���b�c�ɂ́A���̗]�n�ɂ͉��������Ă��Ȃ��B

�@�b�c�ɂ͉��y����̂����f�W�^���M���̂ق��A�ȔԂ⎞�Ԃ�\��������������Ă���B�������A����ȊO�ɂ��܂��Ⴄ�������^����]�n������B���̂Ƃ���A���̗]�n�ɉ���������邩�͕�����Ȃ����A�Î~���ȒP�ȕ������Ȃ�L�^�ł���B�������������Ă���b�c�ɂ́A���̗]�n�ɂ͉��������Ă��Ȃ��B�@�T�u�E�R�[�h�Ƃ́A���q�ׂ����ƂɂȂ��Ă͂��邪�A���������ɓ������M���̂��Ƃ������B�v���[���[�̂Ȃ��ɂ́A������z���āA�f�W�^���M���̂܂܁A���̃T�u�E�R�[�h���o�͂���[�q�������̂�����B �@�J�^���O�ȂǂɁA�o���A�u���Ƃ��t�B�b�N�X�o�͒[�q�Ƃ���̂́A�O������o�͂̑傫�����ł���[�q���o���A�u���i�ρj�ŁA���ꂪ�ł��Ȃ��ƃt�B�b�N�X�i�Œ�j�ƕ\������Ă���̂��B �@ ����A�b�c�v���[���[���ׂĂ����o�́A�܂肻�̂܂܃A���v�̂`�t�w�i�⏕�̗��́j�ƕ\�����ꂽ���͒[�q�ɂȂ���o�͂́A2V�ƕ\������Ă��鐻�i�������B����͂b�c�v���[���[�̋K�i�̎�茈�߂��A2V�ƂȂ��Ă��邩�炾�B �@���������̓d���́A�A���v�̂`�t�w��`���[�i�[�p���͒[�q�̕\���W���d���ł���0.1�`0.2V���A���Ȃ�傫���������悤�B�����A���̓_�͐S�z���p�ŁA�b�c�v���[���[��2V�Ƃ����d���́A����ȏ�͂ǂ�ȏꍇ�ł��o�邱�Ƃ̂Ȃ��d���������Ă���̂��B �@���y�����t���Ă��鎞�ɏo�镽�ϓd���́A����7����1���x�ł���B�����������I�ɂ́A����ł����̋@�킩��̓��͂��A���傫�����߁A�钆�Ђ�����ƒ������́A�A���v�̃{�����[���̂܂݂��A�قƂ��0�ɋ߂����邱�ƂɂȂ�B �@���̓_����l����Ƃb�c�v���[���[�́A�܂�����قǑ����o����Ă��Ȃ����A�o���A�u���^�o�͒[�q�������̂̕����g���₷���Ǝv���B |

�b�c�҂��̂W  �@�b�c�v���[���[�̃J�^���O�ɂ̓A�N�Z�X�E�^�C���A�����_���E�A�N�Z�X�Ƃ������t�������B�A�N�Z�X�Ƃ͊�{�I�Ɂw�ڋ߁x�Ƃ����Ӗ������A�I�[�f�B�I�W�ł́A�ŏ��̋Ȃ��牉�t���Ȃ��ŁA�r���̋Ȃ�I�яo������������B�]���āA�A�N�Z�X�E�^�C���Ƃ͂���ɗv���鎞�Ԃ̂��ƁB�v���[���[�ɂ���Ď�̍��͂����Ă��A�Ƃ�ł��Ȃ��x�����̂͂Ȃ��B�����A���Ԃ�Z������Z�p�́A���Ȃ����B

�@�b�c�v���[���[�̃J�^���O�ɂ̓A�N�Z�X�E�^�C���A�����_���E�A�N�Z�X�Ƃ������t�������B�A�N�Z�X�Ƃ͊�{�I�Ɂw�ڋ߁x�Ƃ����Ӗ������A�I�[�f�B�I�W�ł́A�ŏ��̋Ȃ��牉�t���Ȃ��ŁA�r���̋Ȃ�I�яo������������B�]���āA�A�N�Z�X�E�^�C���Ƃ͂���ɗv���鎞�Ԃ̂��ƁB�v���[���[�ɂ���Ď�̍��͂����Ă��A�Ƃ�ł��Ȃ��x�����̂͂Ȃ��B�����A���Ԃ�Z������Z�p�́A���Ȃ����B�@�����_���E�A�N�Z�X�́A���t����Ȃ̏������f�B�X�N�ɓ����Ă��鏇���Ƃ͊W�Ȃ��A�C�ӂɑI�Ԃ��Ƃ̂ł���@�\�������B���̂��߂ɂ͋L���@�\���K�v�Ȃ��߁A�������[�Ƃ������t�����ꍇ������B�����_���E�A�N�Z�X�ɂ́A�w�肳�ꂽ�Ȃ̋ȔԂ��Ⴂ���ɉ��t������̂ƁA�v���O�����Ƃ����āA�������w��ł�����̂Ƃ�����B �@�L�������邱�Ƃ̂ł���ō��Ȑ��́A���x��99�ŁA����ȉ��̓v���[���[�ɂ���ĈقȂ邪�A20�Ȃ̋L�����ł���Ύ��p��͏\�����B �@���t�ȔԂ��w�肷�邽�߂�10�L�[�i�e���E�L�[�Ɠǂށj���g�p����B�e���E�L�[�Ƃ͖{���d��p���0����9�܂Ōv10�̉����{�^���̂��ƁB���y���i�̂b�c�v���[���[�ɂ͂��Ă��Ȃ����Ƃ��������A���̂����ɂ��Ă���{�^�����A�����ꂽ�Ȑ����ŋȔԂƓ����������������悤�ɂȂ��Ă���B �@�܂��V���b�t���E�v���C�Ƃ������_���E�v���C�ƌĂ��@�\�����v���[���[������B�Ӗ��͓����ŁA�f�B�X�N�ɋL�^���ꂽ�����ɏ]�킸�A�v���[���[���܂���������ɁA������������ύX���ĉ��t����@�\�̂��Ƃ������B �@�����Ȃꂽ�f�B�X�N�����̋ȏ���ς��ĉ��t�����ƁA�ʂ̃f�B�X�N���Ɗ�����قǐV�N�ȋC�������킦�邵�A���ɉ����o�邩�Ƃ����P���Ȋy����������̂��B |

�b�c�҂��̂X �@�b�c�ɓ����Ă���ȏ��̔ԍ����g���b�N�E�i���o�[�i�s�m�n�j�ƌĂԁB����͂b�c�Ǝ��̌Ăт����ŁA���t���K���v���[���[�ɕ\������Ă��邱�Ƃ�A���t�̑O�ɂs�m�n���w�肵�āA���̋Ȃ������邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ����łɂ��������Ǝv���B

�@�b�c�ɓ����Ă���ȏ��̔ԍ����g���b�N�E�i���o�[�i�s�m�n�j�ƌĂԁB����͂b�c�Ǝ��̌Ăт����ŁA���t���K���v���[���[�ɕ\������Ă��邱�Ƃ�A���t�̑O�ɂs�m�n���w�肵�āA���̋Ȃ������邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ����łɂ��������Ǝv���B�@�b�c�ł͍Œ���70���Ԃ̉��y�����^�ł��邪�A���̎��ԓ��ł���ő�99�Ȃ܂œ���Ă��悢���ƂɂȂ��Ă���B �@���̃g���b�N�E�i���o�[�ƍ������₷�����̂ɁA�C���f�b�N�X�E�i���o�[�Ƃ����̂�����B���{��ł����w�����ԍ��x�Ƃ����Ӗ��B����͂s�m�n�ŕ\�����ꂽ�X�̋Ȃ̒��ŁA����Ɂu�����ǂ���v�̊y�ȕ����Ƃɂӂ���ԍ��̂��Ƃł���B �@���Ƃ��A�s�m�n3�̃C���f�b�N�X2�̂Ƃ���ɁA�M�^�[�̃A�h���u�������Ă���Ƃ������悤�Ɏg���Ă���B �@���������̃C���f�b�N�X�E�i���o�[�́A�K���������ׂẴf�B�X�N��Ȃɂӂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�ނ��댻�݂̂Ƃ���A�ӂ��Ă���f�B�X�N�̕��������Ə��Ȃ��B��r�I�����̂́A�I�y���̒��Łu�����̃A���A�v�ȂǂƂ����悤�ɁA�ȂƂ��Ă��Ɨ����̂���̏����ɂӂ��Ă���悤���B �@�܂��v���[���[�̕��ɂ��A�C���f�b�N�X�E�i���o�[�܂Ŏw�艉�t�ł�����̂͂܂����Ȃ��A���̃C���f�b�N�X�𗘗p�������ƍl���Ă���l�́A�w���ɓ������Ċm�F���Ă������Ƃ����߂����B �@��ʓI�ɕ��y���i�̃v���[���[�́A�قƂ�ǃC���f�b�N�X�܂őI���ł��Ȃ��B�������A������͂s�m�n���Ƃ̋Ȃ̒ʉߎ��Ԃ̕\���������ɁA���������Ƃ���̎��Ԃ����������Ă����A���̏ꏊ���o�����Ƃ͂ł���B |

�b�c�҂��̂P�O �@�b�c�v���[���[�̃J�^���O�ŁA�悭�g�������Ƃ��āw�I�[�o�[�E�T���v�����O�x�Ƃ����̂�����B

�@�b�c�v���[���[�̃J�^���O�ŁA�悭�g�������Ƃ��āw�I�[�o�[�E�T���v�����O�x�Ƃ����̂�����B�@���Ƃ��Ƃb�c�ł́A�G������������̂�h�~���邽�߂ɁA��20kHz�ȏ�̎��g���͘^���O�Ɍ�������菜����Ă��邪�A�Đ����ł��v���[���[�Ɏg�p���Ă���h�b�i�W�ω�H�j����20kHz�ȏ�̐��������G���������ƁA��͂肱�̎��_�ŋɂ߂Ĉ����ȎG������������B���̂���20kHz�ȏ�͍Đ��̉ߒ��ł���������菜���K�v������B �@���̂��߂̉�H�ł��郍�[�p�X�i���ʉ߁j�E�t�B���^�[�ɕK�v�Ƃ��������́A20kHz�܂ł͂��̉���������������A�Ȃ�������ȏ�͋}���ɐ���A�Ƃ������ƂɂȂ�B �@�������Ȃ��ƁA���y�̒��ɂ���20kHz������̍������ቺ���Ă��܂����炾�B�������A���̂悤�ȃt�B���^�[�����肩�ቿ�i�ō��͓̂���B �@�I�[�o�[�E�T���v�����O��H�Ƃ́A�ȏ�̂悤�ɓ�������̃t�B���^�[���g��Ȃ��Ƃ��A�m�C�Y���o�Ȃ��悤�ɂ����i�̂��Ƃł���B �@���̉�H��p����Ƙ^���O�ɍs����T���v�����O���A���ۂɎg���Ă���44.1kHz�łȂ��A����2�{�܂���4�{�̎��g���ōs�����̂Ɠ����M���ɂ��邱�Ƃ��ł���B �@��������ƍĐ���������g���̍������̌��E�ł���20kHz�ɑ��āA�T���v�����O���g����88.2kHz��176.4kHz�ƁA�����Ɨ��ꂽ���g���ɂȂ邽�߁A���[�p�X�E�t�B���^�[���҂�20kHz�ȏ�̐藎�Ƃ������́A����قNj}���Ȃ��̂łȂ��Ƃ��悭�A20kHz�ȉ�����������댯����������B�������A���̃f�W�^���E�t�B���^�[�ƌĂ��I�[�o�[�E�T���v�����O�p�h�b�́A�����Ĉ������̂ł͂Ȃ��B |

�J�Z�b�g�E�f�b�L�ҁ@���̂P �@���W�I�E�J�Z�b�g�̂悤�ȁA���������̎g�p��ړI�Ƃ������͕̂ʂƂ��āA�������x�̃I�[�f�B�I�p�J�Z�b�g�E�f�b�L�ɁA����@�\�Ƃ��Ă�����̂ɁA�o�C�A�X�E�A�W���X�g�Ƃ����̂�����B

�@���W�I�E�J�Z�b�g�̂悤�ȁA���������̎g�p��ړI�Ƃ������͕̂ʂƂ��āA�������x�̃I�[�f�B�I�p�J�Z�b�g�E�f�b�L�ɁA����@�\�Ƃ��Ă�����̂ɁA�o�C�A�X�E�A�W���X�g�Ƃ����̂�����B�@���̃o�C�A�X�Ƃ́A�������͘^���o�C�A�X�܂��̓e�[�v�E�o�C�A�X�Ƃ����A�e�[�v�ʏ�ɉ��y�ɑΉ�����������鎥�C�^���ɕK�v�ȁA�^���M���Ƃ͕ʂ̓d���̂��Ƃł���B���̃o�C�A�X�̏������Ȃ��ƁA�e�[�v�Ɏ���\���悭��邱�Ƃ��ł����A�o�C�A�X�Ȃ��ɍ��ꂽ���͘^���������M���ɐ������Ή��������̂ɂȂ炸�A�Ђ��݂̑傫�Ș^�������ł��Ȃ��B �@�ȏ�̂悤�Ȗ�ڂ����o�C�A�X�́A������邱�ƂɊW���Ă��邽�߁A�^���e�[�v�ɗp�����Ă��鎥���̍ޗ��̎��ɂ���čł��K�Ȓl���قȂ�B �@���݁A�����̂̎�ނ͓K���o�C�A�X�̗ʂł����܂��ɎO��ނ��邪�A���̎O��ނ̂����ł������ɂ����Ƃ��ꂼ�ꑽ���̈Ⴂ�͂���B�����āA���ꂼ��̓K���l�ɑ��A�傫�߂ɃY�����ꍇ���Z�p�p��ŃI�[�o�[�E�o�C�A�X�A�t���ƃA���_�[�Ƃ����B �@���ʓI�ɂ̓I�[�o�[�E�o�C�A�X�Ř^�����ꂽ���́A�������s���C���ƂȂ�A�A���_�[�Ȃ獂���͂��オ��C���ƂȂ�B �@�����ł��̃o�C�A�X���g�p�e�[�v���Ƃɐ��������킹�邱�Ƃ��A�e�[�v�����S�ɐ��������߂ɕK�v�ƂȂ��Ă���B���ꂪ�o�C�A�X�E�A�W���X�g�@�\�ł���B �@�������A����قǂ܂Ř^���̐��m����]�ނ̂́A�^�������e�[�v���ۑ�����{�i�I�I�[�f�B�I�E�t�@���݂̂Ƃ����Ă��悢�B�������A�e�[�v�X�ɂ��o�C�A�X�����A����ǂ��ď������Ȃ��Ă��Ă��邱�Ƃ������Ȃ̂��B �i�K���o�C�A�X�ɂ���ĕ�������O��ނ̃e�[�v�ɂ��Ă͎���Ɂj |

�J�Z�b�g�E�f�b�L�ҁ@���̂Q �@�J�Z�b�g�E�e�[�v�ɂ́A�m�[�}���A�n�C�E�|�W�V�����A���^���ƌĂԎO��ނ�����A�����̍��{�I�ȈႢ�́A�^���̍��\�����ɕs���̃o�C�A�X�i�^���M���Ƃ͕ʂɉ����鎨�ɕ������Ȃ��قǍ����A���ʂ����S�{���傫���d���j���A���ꂼ��ňقȂ邱�Ƃɂ���B

�@�J�Z�b�g�E�e�[�v�ɂ́A�m�[�}���A�n�C�E�|�W�V�����A���^���ƌĂԎO��ނ�����A�����̍��{�I�ȈႢ�́A�^���̍��\�����ɕs���̃o�C�A�X�i�^���M���Ƃ͕ʂɉ����鎨�ɕ������Ȃ��قǍ����A���ʂ����S�{���傫���d���j���A���ꂼ��ňقȂ邱�Ƃɂ���B�@���̂��ߘ^���ɐ旧���A�g�p�e�[�v�ɍ��킹�ăf�b�L�̕����ւ��Ȃ��ƁA���R�ȉ����Ř^���ł��Ȃ��B���̂��߂̂��̂��A�e�[�v�E�Z���N�^�[�ł���B �@�������A�ŋ߂̃f�b�L�͂��ꂼ��̃J�Z�b�g�̔w�ʂɂ����ʗp�̌����A�����Ɠ����Ɏ����I�Ɍ��o����ւ�����̂������A�e�[�v�E�Z���N�^�[������ăZ�b�g���邱�Ƃɂ��^���̎��s���h�~�ł���悤�ɂȂ��Ă���B �@�܂��A�����̎O��ނ̃e�[�v�͘^���̎��̃o�C�A�X�����łȂ��A�Đ����ɗ^���������������Ă���B���̍�����̓I�ɂ����ƁA�n�C�E�|�W�V�����ƃ��^���E�e�[�v�̕����A���y�̂Ȃ����ŕ�������V���[�b�Ƃ����A�e�[�v�E�q�X�ƌĂ��G�����m�[�}����肩�Ȃ菬�������Ƃ��B �@���R���̂��߂̐�ւ����Đ����ɕK�v�ɂȂ邪�A������O�ɏq�ׂ��悤�Ɏ��������ꂽ�I�[�g�E�e�[�v�E�Z���N�^�[�@�\���A�֗��ł���B���ӂ��K�v�Ȃ̂́A�w�b�h�z����p�̏��^�J�Z�b�g�E�v���[���[�̂Ȃ��ɂ́A�m�[�}���E�e�[�v�����Đ��ł��Ȃ����̂����邱�Ƃ��B �@�m�[�}���ƃn�C�E�|�W�V�������e�[�v�̎g�������́A�N���V�b�N�̂悤�ɁA���ʂ̑召�����傫�����y�ɂ́A�ȏ�ɏq�ׂ���G���̃����b�g�����n�C�E�|�W�V�����A�܂��̓n�C�E�o�C�A�X�Ƃ��Ă��e�[�v���g���������ʓI�ł���B |

�J�Z�b�g�E�f�b�L�ҁ@���̂R �@�����ȏ�̃J�Z�b�g�E�f�b�L�̓����Ƃ��āA3�w�b�h�^�Ƃ����̂�����B���̃w�b�h�Ƃ͐M���d���ƁA�e�[�v�̎��C���Ƃ�����i�ŁA�����ɂ͎��C�w�b�h�Ƃ����B

�@�����ȏ�̃J�Z�b�g�E�f�b�L�̓����Ƃ��āA3�w�b�h�^�Ƃ����̂�����B���̃w�b�h�Ƃ͐M���d���ƁA�e�[�v�̎��C���Ƃ�����i�ŁA�����ɂ͎��C�w�b�h�Ƃ����B�@�e�[�v�̘^���Đ�����ɕK�v�ȃw�b�h���ו�����ƁA�O�ɘ^�����ꂽ�������������p�Ƙ^���p�A�Đ��p�̎O��ނɂȂ�B�������A���̂����^���p�ƍĐ��p�́A���ɍ����\��]�܂Ȃ���A��̃w�b�h���A�����ɗp���邱�Ƃ��ł���B���ꂪ2�w�b�h�^�ł���B �@�ŋ߂̓f�b�L�̍����\���̗v���ɂ���āA3�w�b�h�^���g����悤�ɂȂ����B�������A�J�Z�b�g�̏ꍇ�A�e�[�v�̎��[�P�[�X�i�n�[�t�Ƃ����j�̍\����2�w�b�h�Ή��Ƃ��āA����Ă���B������A�n�[�t�̍\����A�w�b�h�̌��͏������܂߂āA2�� �ɗ}��������x�^�[�Ȃ̂��B �@���̂��߁A���݂�3�w�b�h�^�f�b�L�̎嗬�́A�ʏ��1���̃w�b�h�̑傫���̒��ɁA���^�̘^���A�Đ��e�w�b�h���܂Ƃ߂��A�R���r�l�[�V�����E�w�b�h�ƌĂ����̂��g���Ă���B �@3�w�b�h�����������_�́A�^�����ꂽ���̎����i�i�ɗǂ��Ȃ邱�ƂƁA�^�����ɊȒP�ȃX�C�b�`����ŁA�^�����ꂽ����̉��Ƙ^�������O�̉��Ƃ��A������ׂ邱�Ƃ��ł���B�e�[�v�E���j�^�[�@�\�����Ă邱�Ƃł���B �@���̋@�\������A�s��ɂ��鐔�����̃e�[�v�̒�����A�^���O�̉��ɍł��悭�������ɘ^���ł���e�[�v�A�܂肻�̃f�b�L�ɍł��K�������e�[�v�������邱�Ƃ��A�e�Ղɂł��闘�_������B �@�w�b�h�̍\�����ȒP�ɂ����A���ʂɂ����ԁi�M���b�v�j�����S�c�i����j�ɃR�C�������������̂����A���̓S�c�̑f�ނ��w�b�h�̓����ɂ��Ȃ�e�����A�����������̃A�����t�@�X�A���{���i�������j�Z���_�X�g��M���ɁA�Z���_�X�g�i���̑�w�Ŕ������ꂽ�����ł��邽�߁A���̖��������j�Ȃǂ��D��Ă���B |

�J�Z�b�g�E�f�b�L�ҁ@���̂S �@�f�b�L�̋@�\�Ƃ��āA�m�C�Y�E���O�N�V�����i�G���ጸ��H�A���̂m�q�j������ނ��Ă���A�Ƃ������Ƃ��J�^���O�ɂ悭�o�Ă���B���_�Ƃ��Č��݂��̉�H�̎�ނ́A�h���r�[�̂a�Ƃb�^�A�������̎O��ނ������c��A���Ƀh���r�[�̂a�́A�s�̉��y�e�[�v�ɂ��̗p����Ă��邽�߁A�w�b�h�z���E�J�Z�b�g�E�v���[���[�������W�������Ƃ����Ă��悢�B

�@�f�b�L�̋@�\�Ƃ��āA�m�C�Y�E���O�N�V�����i�G���ጸ��H�A���̂m�q�j������ނ��Ă���A�Ƃ������Ƃ��J�^���O�ɂ悭�o�Ă���B���_�Ƃ��Č��݂��̉�H�̎�ނ́A�h���r�[�̂a�Ƃb�^�A�������̎O��ނ������c��A���Ƀh���r�[�̂a�́A�s�̉��y�e�[�v�ɂ��̗p����Ă��邽�߁A�w�b�h�z���E�J�Z�b�g�E�v���[���[�������W�������Ƃ����Ă��悢�B�@���āA�����̂m�q��H�Œጸ�ł���G���́A�Đ��̎��Ƀe�[�v����o��V���[�b�Ƃ����G���݂̂ŁA�^���M���̒��Ɋ܂܂�Ă���G���ɂ͑S�����ʂ͂Ȃ��B����ɁA����ɂ��ጸ���ʂ�ɂ́A�Ⴆ�h���r�[�a���g���Ȃ�A�^���̎��ɂ��̃X�C�b�`����������ԂŘ^�����i�G���R�[�h�Ƃ����j�A������Đ����鎞�ɂ��Y�ꂸ�ɂ��̃X�C�b�`���I���ɂ���i�f�R�[�h�Ƃ����j���Ƃōs����B �@�Đ����̃f�R�[�h��Y���ƁA�h���r�[�a�Ƃb�̏��ɁA���Ȃ荂�������܂�A�������͕s���R�ɉ����g�łB�t�ɁA�G���R�[�h���Ă��Ȃ��e�[�v�Ƀh���r�[�̂a�������čĐ�����ƁA�����s���̉��ɂȂ�A�b�̏ꍇ�͂��ꂪ����ɂЂǂ��Ȃ�A�����ĉ����s���R�ɔg�ł��A�����̏Ⴕ���悤�ȉ��ɂȂ邩�璍�ӂ��K�v���B���������ƁA���̎��̔g�ł��͂���ɑ傫���B �@���̂悤�ɂm�q��H�̊��p�́A�K���^���A�Đ������Ƃ�������ނ̂m�q��H�̃X�C�b�`���I���ɂ��čs���̂��O��ŁA���Ƃ������h���r�[�̂a�Ƃb�Ƃł��݊������Ȃ��B�������A�ȏ�̂��Ƃ��ԈႦ���Ɏg���A���̌��͂͒������A���Ƀh���r�[�b�Ƃ������ł̓e�[�v����̎G���͑S�����ɂȂ��ďo�Ă��Ȃ��B �@�܂��A���R�͋Z�p�I������̂ŏȗ����邪�A�m�q��H���g�����Ƃ�O��Ƃ���Ȃ�A���i�I�ɂ��育��ȃm�[�}���E�e�[�v�̕����L���ł��邱�Ƃ��m���Ă����đ��͂Ȃ��B |

�J�Z�b�g�E�f�b�L�ҁ@���̂T �@�k�o���R�[�h�͉�]�A�e�[�v�͂���𑖂点�邱�Ƃʼn�

���Č�����B���̂悤�Ȏd�|���ɂ�鉹�̍Đ��́A��]��s���x���^���������ƕς��ƁA���̃Y���ɉ����ĉ������㉺�ɕω����A���Ƃ̐����������ł̍Đ����ł��Ȃ��B�����Ŗ��ɂȂ�̂́A�Đ����̑��x�������I�ɕω�����Ǐ�ŁA���̕ω��̓x�����������̂��A���E�E�t���b�^�[�Ƃ����������B���̕\���͐��������x�ɑ���ω��̗ʂ��A�p�[�Z���g�Ŏ����A�u���E�E�t���b�^�[�A0.1���v�Ƃ����悤�ɃJ�^���O�ɏ������B

�@�k�o���R�[�h�͉�]�A�e�[�v�͂���𑖂点�邱�Ƃʼn�

���Č�����B���̂悤�Ȏd�|���ɂ�鉹�̍Đ��́A��]��s���x���^���������ƕς��ƁA���̃Y���ɉ����ĉ������㉺�ɕω����A���Ƃ̐����������ł̍Đ����ł��Ȃ��B�����Ŗ��ɂȂ�̂́A�Đ����̑��x�������I�ɕω�����Ǐ�ŁA���̕ω��̓x�����������̂��A���E�E�t���b�^�[�Ƃ����������B���̕\���͐��������x�ɑ���ω��̗ʂ��A�p�[�Z���g�Ŏ����A�u���E�E�t���b�^�[�A0.1���v�Ƃ����悤�ɃJ�^���O�ɏ������B�@���x��1�b�Ԃ�4.75�p�i���̂͂i�h�r�̌��܂�ɂ��A���l���ۂ߂�4.8�p�^�b�ƕ\���j�̃J�Z�b�g��0.1���Ȃ�A���s���ɋN���鑬�x�ϓ���4.75�p�𒆐S�ɁA����0.1���܂��0.048mm�ȓ��Ɏ��܂��Ă���Ƃ������Ƃł���B �@���̏ꍇ�A����0.1���̃Y���ł��A���ꂪ���s���ɑS���ϓ����Ȃ���A�P�Ȃ鑬�x���ł���A���̂Ԃ��͑S�̂ɕω����邪�A���Ԃł�����30���̃e�[�v��1.8�b�����A���邢�͒Z���Đ�����邾���ŁA����ɂ�鉹�̏�ُ̈�́A�܂����ʂł��Ȃ��B �@���������̒��x�̕ϓ��ł��A���s���ɂ������݂ɔ�������ƁA�����̕ω��Ƃ��ĂłȂ��A���̑���Ƃ��āA�܂��͉��̗]�C���ӂ���ď�����Ƃ����Ǐ�ɂȂ�A���Œ����Ă�������قlj������������Ă���B �@�J�Z�b�g�E�f�b�L�ƃ��W�I�E�J�Z�b�g�̊�{�I�ȕi�����ň�ԑ傫���̂́A���̃��E�E�t���b�^�[�̗ʂŁA��ʂɂ����u�����v��{���ɖ]�ނȂ�A���W�E�J�Z�ɗ���̂͗����ɂ����Ė����Ȃ̂��B �@�����������悤�ɉ�]�ɂ���ĉ����Đ�����R���p�N�g�E�f�B�X�N�ł́A��]�̒��ɂ��̃��E�E�t���b�^�[�������Ă��A�d�C��H�Ő��m�ɂ���𐳂��邽�߁A�ȏ�̂悤�ȏǏ�͑S������Ȃ��B�f�W�^�������ő�̒����ł���B |

�J�Z�b�g�E�f�b�L�ҁ@���̂U �@�^�����x�����������[�^�[�̖ڐ���ɂ́A���a�L�����g���Ă���B�������ǂݕ��̓f�V�x���ŁA�f�C�[�r�[�Ƃ��ǂށB����́A�����o�ɂ������d�C�̕���Ɠ��̗ʂ̔�r�Ɏg����\���@�ł���B����10�i�A10�{�̈Ӗ������f�V�}���̗��ŁA�a�͂��̕\���@�𐢂ɏo�����d�b�̔����҃O���n���E�x���̓������B

�@�^�����x�����������[�^�[�̖ڐ���ɂ́A���a�L�����g���Ă���B�������ǂݕ��̓f�V�x���ŁA�f�C�[�r�[�Ƃ��ǂށB����́A�����o�ɂ������d�C�̕���Ɠ��̗ʂ̔�r�Ɏg����\���@�ł���B����10�i�A10�{�̈Ӗ������f�V�}���̗��ŁA�a�͂��̕\���@�𐢂ɏo�����d�b�̔����҃O���n���E�x���̓������B�@�x�����l�����ʂ̔�ו��́A1��2�ɂȂ����Ƃ��A2����1��1���������ƍl�����A2�{�ɂȂ����Ƃ��錩���Ɋ�Â��Ă���B���������P�ɂ��āA�P����S�܂ŏ������ׂ�ƁA1�C2�C3�C4�ƂȂ�B���������̕ς�����{���Ŕ�ׂ�ƁA1����2��2�{�A2����3��1.5�{�A3����4�͖�1.3�{�ŁA�e�ʂ̑������͈Ⴄ�B �@����A�ʂ̕ω��������Ɛl�Ԃ�������ɂ́A�ς����̔{���������łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ�������������B�O��ł����ƁA1����2�ւ�2�{�̕ω��̕����A1.3�{�����ς���Ă��Ȃ�3����4�ւ̕ς��������K���傫���l�Ԃ͊�����̂��B �@�����Ńx���́A���ɊW����d�C�̗ʂ̔�r�͔{���łƂ炦����������I���ƍl�����B���{�����Ƃ̐��l���A�ڐ���p�Ƃ��Ă�1�C2�C3�̂悤�ɕ�����₷���������l��Ŏ�����w�ΐ��ilog �����O�j�x��p�����ʂ̔�r�ƕ\���@���āB���ꂪ���a�̋N����ł���B �@���������p��A��p�ΐ��ilog 10 �j�Ő��ʂ������ƁA10���̗ʂ�105��5�ɂȂ�A���ɏ������Ȃ邽�ߒP���ɂ����10�{�i�f�V�}���j���Ďg�����ƂɂȂ����B �@���[�^�[��̊0���a�́A���������Ȃ�Ȃ����E�̐M���̑傫���ƂȂ��Ă���A0���a�Ƃ�100��1�ƂȂ�B1�ȉ��̔{���ɑ��ẮA�P�Ɂ|�i�}�C�i�X�j����������悢���Ƃ����a�\���֗̕����ł���B �@���̂悤�Ƀf�V�x���Ƃ́A�̂Ŋ����Ă��铙�{�̕ω����A�����̐����ŕ\���\���@�Ȃ̂ł���B |

�J�Z�b�g�E�f�b�L�ҁ@���̂V �@�f�W�^���Ƃ������t���蒅���Ă��班���e�������Ȃ����Ƃ͂����A�o�b�l�Ƃ����^���@������B����̓p���X�E�R�[�h�E���W�����[�V�����̗��ŁA�f�W�^�������̈ꑰ�����A�����ƌÂ����炠��B���������̕����̃e�[�v�^���@���A���̏����ɂ����Ď��p���Ɍ����ċ��͂ɐi�߂��̂́A�m�g�j�ƃf���I���i���{�R�����r�A�̃n�[�h�n�Z�p����j�̋��͂ŁA����Γ��{����ځi�ׂ�j�������Z�p�ł���B

�@�f�W�^���Ƃ������t���蒅���Ă��班���e�������Ȃ����Ƃ͂����A�o�b�l�Ƃ����^���@������B����̓p���X�E�R�[�h�E���W�����[�V�����̗��ŁA�f�W�^�������̈ꑰ�����A�����ƌÂ����炠��B���������̕����̃e�[�v�^���@���A���̏����ɂ����Ď��p���Ɍ����ċ��͂ɐi�߂��̂́A�m�g�j�ƃf���I���i���{�R�����r�A�̃n�[�h�n�Z�p����j�̋��͂ŁA����Γ��{����ځi�ׂ�j�������Z�p�ł���B�@�o�b�l�͓��e�I�ɂ̓R���p�N�g�f�B�X�N�̋L�^�Ɏg���Ă���f�W�^�������Ɠ��������A�����R���p�N�g�f�B�X�N�̂悤�ɉ��ʂ������ċL�^�����A���C�̕ω��A�Ⴆ�r�Ƃm�̕ω��Ƃ��ăe�[�v�ɋL�^����_���Ⴄ�����ł���B �@�J���ȗ��A���p���ꂽ�̂͐��k�o���R�[�h�̂��ƂƂ��Ďg���}�X�^�[�e�[�v�̘^���V�X�e���Ƃ��ĂŁA���݂k�o���R�[�h�Ƀf�W�^���}�X�^�[�g�p�Ƃ���������������̂́A���ׂĂo�b�l�̃}�X�^�[������ꂽ���R�[�h�ł���B����́A���Ƀf�W�A�i���R�[�h�ȂǂƂ��Ă�Ă���B �@����A�ƒ�ło�b�l�^��������ɂ́A�r�f�I�f�b�L�Ƃo�b�l�v���Z�b�T�[�Ƃ������̃A���v��ʂɗp�ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A�܂��܂����y���Ă���Ƃ͂����Ȃ��B�������A���[�J�[���ł͒�G���A�������x���������o�b�l�^���̗D�ꂽ�ƒ�p�^���@���J�����ׂ��撣���Ă���A���ꂪ�f�W�^���I�[�f�B�I�e�[�v�A���̂c�`�s�ł���B �@���̂Ƃ���c�`�s�Ƃ����Ă����ނ��l�����Ă���B�ЂƂ͂q�^�ƌĂсA�w�b�h����]����r�f�I�f�b�L�Ɠ������[�^���[�w�b�h�����B�����ЂƂ́A���݂̃J�Z�b�g�̂悤�Ƀw�b�h���Œ肵���i�X�e�[�V���i���w�b�h�j�r�^�B �@���ꂼ��������D��Ă���Ƃ��Ă��A���ꂪ���y�Ɍ��т����ǂ����B�N���ɂ͔��\���ꂻ���ȋC�z���Z�����B |

�J�Z�b�g�E�f�b�L�ҁ@���̂W �@�e�[�v�W�̃J�^�J�i���t�́A���̈�ʓI�Ӗ��ƈႤ�Ӗ��Ŏg���Ă�����̂������B�Ⴆ�A����ł��m���Ă���J�Z�b�g�́A�{���A��Δ��̂��ƂŁA����̓J�Z�b�g�E���J�������t�B���b�v�X�Ђ������ŗL���ł���B����܂ł̓P�[�X�ɕ���������ԂŎg����e�[�v�́A���ׂă}�K�W���E�e�[�v�ƌĂ�Ă����B

�@�e�[�v�W�̃J�^�J�i���t�́A���̈�ʓI�Ӗ��ƈႤ�Ӗ��Ŏg���Ă�����̂������B�Ⴆ�A����ł��m���Ă���J�Z�b�g�́A�{���A��Δ��̂��ƂŁA����̓J�Z�b�g�E���J�������t�B���b�v�X�Ђ������ŗL���ł���B����܂ł̓P�[�X�ɕ���������ԂŎg����e�[�v�́A���ׂă}�K�W���E�e�[�v�ƌĂ�Ă����B�@�e�[�v�����[���Ă���P�[�X���n�[�t�Ƃ������A���̂��Ƃ̓e�[�v�ɂƂ��āA�P�[�X���s����̂̃x�^�[�n�[�t�i�z��ҁj�̊W�ɂ��邱�Ƃ���]�p�A�菑�������̂ŁA���͏��ȟ����i�����j���t�Ȃ̂ł���B �@�܂��Ăі�����������菑�������ƁA������Ӗ������������t������A�J�Z�b�g�E�f�b�L�����̂ЂƂB�{���A�f�b�L�͑D�̍b�̂��Ƃł���B�e�[�v�̕���ł́A���W�I�E�J�Z�b�g�̂悤�ɃX�s�[�J�[��A���v��������Ă��Ȃ����i���w���B�Ɠ����ɁA�i���I�ɒi�Ⴂ�ɗǂ��Ƃ����Ӗ����A���Ȃ荞�߂��Ă���悤�ł���B �@�������A���������B�ꂽ�Ӗ��͍��������ŁA�p�ꌗ�ł͂قƂ�ǒʂ��Ȃ��B �@�^���W�ł́A�����������Ă��s���Ƃ��Ȃ��A���I�J�^�J�i���t������A�\�[�X�����̂ЂƂł���B�{���͊����́u���v�����Ӗ��Ɠ��������A���ꂩ��]���Ę^�����悤�Ƃ���A���邢�͘^�����ꂽ���������瓾�����̎�ނ������B�Ⴆ�u���̃\�[�X�͂e�l����v�Ƃ����A�e�l��������^�������e�[�v�Ƃ������ƂȂ̂ł���B �@���������j�^�[�Ƃ́A�����������邽�߂ɒ������Ƃ����A�e�[�v�E���j�^�[�ƂȂ�ƁA�^�����Ȃ��炻�̃e�[�v����̍Đ��������ƂŁA�����^�����ł��A�^������O�̉������Ƃ̓��j�^�[�Ƃ͂���Ȃ��B���ʓI�Ƀ��j�^�[�\�ȃf�b�L�́A�w�b�h�̍��ŏq�ׂ�3�w�b�h�^�݂̂Ƃ������ƂɂȂ�B �@�J�Z�b�g�E�f�b�L�҂͂��̍��ŏI���B����̓`���[�i�[�҂ł��B |

�`���[�i�[�ҁ@���̂P �@�e�l�����̂e�l�Ƃ͎��g���ϒ��i�t���N�G���V�[�E���W�����[�V�����j�̗��ŁA���肽�����M����d�g�ɏ悹��������A�`�l�����ƈႢ�A�܂��d�g�̎��g�����`�l���S�{���炢�����A�e���r�̓d�g�ɋ߂��B

�@�e�l�����̂e�l�Ƃ͎��g���ϒ��i�t���N�G���V�[�E���W�����[�V�����j�̗��ŁA���肽�����M����d�g�ɏ悹��������A�`�l�����ƈႢ�A�܂��d�g�̎��g�����`�l���S�{���炢�����A�e���r�̓d�g�ɋ߂��B�@������e�l�̎�M�́A�e���r�̏ꍇ�Ɠ����ɍl���Ă� > ���A�����ȉ������ǂ̎�M�̓e���r�̉掿������̂Ɠ����ŁA�e�l�ł͎G�����������A�������Ђǂ������Ȃ�B �@���̂��߃A���e�i�𗧂āA�\���ȓd�g���e�l�`���[�i�[�i������j��W�I�ɗ^���Ȃ��ƁA���ʓI�ɉ�������M�Ɠ�����Ԃœ����Ă��邱�ƂɂȂ�A�ǂ����͓����Ȃ��B����������A���e�i���g���Ă���e���r�̉掿���A�ꌩ���ĕ�����قǗǂ��Ȃ��̂Ɠ����ł���B �@�e�l������������Ƃ������Ƃ��炢���A���W�I�E�J�Z�b�g���`���[�i�[���������ԂɈႢ�Ȃ����A��M��̉����ł͑�ςȈႢ���B���̈Ⴂ�͎g���Â��݂̑����R�[�h�ƁA�V�i�̃��R�[�h�������v���[���[�ł������Ƃ��̉����̍��ȏ�ł���B �@����A���҂Ƃ��������Ƃ����ړI�ł͓����ł��邽�߁A�Ƃ�����荂���ȃ`���[�i�[�̕��� ���x������ �A�ア�ǂł�������Ǝv���������B�����A����͊ԈႢ�ŁA�����邩�ǂ����̔\�͂����Ȃ�A���W�E�J�Z���`���[�i�[�����͂������Ĉ��Ȃ��B�ނ��낱�̓_���e�l��M�̓����ŁA �e�l��M�ɂ����銴�x �Ƃ́A�G���≹�̑��肪�Ȃ��Ɠ����ɂȂ�d�g�̓��̓��x���̑召���A�ǂ̒��x�ł悢���̍��Ǝv�������������B �@�����������i�ł��A���̍��͂����������y�i�̔������x�ŁA�d�g������ȉ��ɂȂ�Η��҂Ƃ��G���������}�ɑ����A�����G���Ŗ��܂�A�����Ɋ����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͓����Ȃ̂ł���B�܂��A���̂悤�ɕn��ȃA���e�i�ɂ����͕s���ŋN���鉹���̈����́A����Ȍ�ɑ����A���v��X�s�[�J�[�������ɗǂ��Ƃ��~���Ȃ��B�ȏオ�A�܂��e�l�Ɋւ��Ēm���Ă����Ăق������Ƃł���B |

�`���[�i�[�ҁ@���̂Q �@�e�l��M�ɂ�����A���e�i�̏d�v���́A�O��q�ׂ��Ƃ��肾���A�A���e�i�Ƃ������t�̓A�����J���܂�̌��t�ŁA�C�M���X�̌ÓT�I�a�m�͋��̈Ӗ��̃G�A���A���iaerial�j�ƌ������A����ɂ���Ă̓A���e�i�ł͒ʂ��Ȃ����Ƃ�����B

�@�e�l��M�ɂ�����A���e�i�̏d�v���́A�O��q�ׂ��Ƃ��肾���A�A���e�i�Ƃ������t�̓A�����J���܂�̌��t�ŁA�C�M���X�̌ÓT�I�a�m�͋��̈Ӗ��̃G�A���A���iaerial�j�ƌ������A����ɂ���Ă̓A���e�i�ł͒ʂ��Ȃ����Ƃ�����B�@����͂��Ă����A�d�g�̎��g�����e�l�̂悤�ɍ����Ȃ� �ƁA�d�g�̓T�[�`���C�g�̂悤�Ȓ��i���������A���͂ɍL����ɂ����������o�Ă���B���̐����̓e���r�d�g�������ŁA���ߏ���т̃e���r�E�A���e�i�̌������A�������킹���悤�ɓ��������������Ă���̂��A���̂������B �@����A�A���e�i���w�����Ƃ����āA����݂̂Ɍ���d�g��߂炦��\�͂����B����̓��W�I�E�J�Z�b�g�ɂ��Ă��郍�b�h�i�_��j�A���e�i�������ŁA�������킸���ς��Ă��߂炦��d�g�̋����́A�傫���ς��A����ɂ�艹�����傫���ς��B �@�e�l�`���[�i�[�ɂ́A���b�h�E�A���e�i�̂悤�Ȃe�l�p�̃A���e�i�͔����Ă��炸�A�w�ʂ̃A���e�i�p�[�q�ɃA���e�i���Ȃ��Ȃ��ƁA�S����M�ł��Ȃ��B�`���[�i�[�ɂ́A���̂��߂Ƀ��{���E�A���e�i�Ƃ����s���^�̂Ђ���̃A���e�i���t�����Ă��邪�A���̃��{���E�A���e�i�ʼn����̗ǂ��𖡂킦��̂́A�����A���e�i�����Ńe���r���\�����ꂢ�Ɏł���ꏊ�Ɍ�����B�ʂ̌�����������Ȃ�A�e���r�ɉ��O�A���e�i������ꏊ�Ȃ�A�e�l�����O�A���e�i���K�v���Ǝv���悢�B �@���O�A���e�i���Ȃ��Ȃ����W�I�E�J�Z�b�g�Œ����e�l�����̉��́A�{���̉��̗ǂ��Ƃ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��B�e�l�p���O�A���e�i�́A�e���r�̂���ƌ`�����Ă��邵�A������d�g�̐��������Ă��邩��Ƃ����āA���҂̎��g�����Ⴄ���ߑ�p�ł����A���ꂼ��ɃA���e�i���K�v�ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�܂��ǂ̒��x�̂e�l�A���e�i���A���̎�M�n�ŕK�v���́A���̒n��̓d�C�X���m���Ă��邩��A�悭���k����Ƃ����B |

�`���[�i�[�ҁ@���̂R �@�X�e���I�������Ă���Ƃ��̓d�g�������Ă���̂́A�e�Ɨ������X�e���I�̍��E�̐M���ł͂Ȃ��A���ƉE�����̂܂܉������킹���u�a�M���v�ƁA�𗬂ł��鍶�E�M���̕Е��̃v���X�}�C�i�X�̕ω����t�ɂ��Ă���������u���M���v�̗����𑗂��Ă��Ă���̂��B

�@�X�e���I�������Ă���Ƃ��̓d�g�������Ă���̂́A�e�Ɨ������X�e���I�̍��E�̐M���ł͂Ȃ��A���ƉE�����̂܂܉������킹���u�a�M���v�ƁA�𗬂ł��鍶�E�M���̕Е��̃v���X�}�C�i�X�̕ω����t�ɂ��Ă���������u���M���v�̗����𑗂��Ă��Ă���̂��B�@���̂������m�����̂e�l���W�I�ŕ�����̂́u�a�M���v�����ŁA����ɂ�荶�E�ǂ��炩�Ј�������̉����Ƃ������Ƃ��Ȃ��Ȃ�B �@���̂悤�ɃX�e���I�łȂ��@��ŃX�e���I���Đ����Ă��s�s���Ȃ��s���邱�Ƃ��A�L�����p���i�R���p�e�C�r���e�B�j�Ƃ����A�V�����Z�p�̕��������߂�ꍇ�ɔ��ɑ�Ȃ��Ƃł���B �@���Ă��́u�a�M���v�́A�{�����ɂȂ��Ă����Ԃō����荇���ׂ����E�̉����A�d�C�M���̏�Ԃō��������Ǝv�������B����A�u���M���v�̓X�e���I�Ɠ��̉��̍L�����L���ȗ��̊�������Ă���v�f�ŁA�����ł����u���v�Ƃ́A�����Z�̍��ł͂Ȃ��A���̓��e�͍��E�̉��̈Ⴂ���ɓ�����A�X�e���I�ɂƂ��đ�ȉ��ł���B �@�X�e���I�p�̃`���[�i�[��W�I�́A���̘a�ł��鍶�{���v���X���E�ƁA���̍��{���v���X���i�|���}�C�i�X���E�j�A�J�b�R���Ƃ�ƍ��|�E�̐M������A���ƉE�����̐M�������o���f�R�[�_�[��H�������Ă���B���̂����͂��낢�낾������������ƁA���{�E�̘a�M���ɁA�{���|�E�̍��M���̃v���X�A�}�C�i�X���t�ɂ��A�|���{�E�Ƃ��Ęa�M���ɉ�����ƁA���́{�Ɓ|�ŏ����A�E������{�ƂȂ��Ďc��B�i�����Œ��ӂ��Ă��������̂́A�|�͈����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�d�C�̐��E�ł͈ʑ���ς���Ƃ������ƂŃv���X�}�C�i�X�̕ω����t�]�����邱�ƂȂ̂ł���B�����炱�̏ꍇ�́|���{�E�Ƃ����̂́A�E���̂��̂����łɁ|�E�Ƃ������Ƃł���j �@�܂����M�������̂܂ܘa�M���ɉ�������{�E�{���|�E�ŁA�E�̐M���������A���̂ӂ��̑���ō������ƉE�����̐M���ɂł���B �@���̂悤�ɓd�C�̐M���𑫂������Z�ŏ��������i�� �}�g���b�N�X �i���Z��@�j�ƌĂсA�a���M���ƂƂ��ɁA�e�l��M�Ɍ��炸�X�e���I�W�̋@���X�e���I���ʂɊւ��āA�悭�g������p��ł���B�`���[�i�[�W�ł͂Ȃ����A�ŋߒ��ڂ���Ă���T���E���h�E�V�X�e���ɂ́A���̃}�g���b�N�X���悭�g���Ă��邱�Ƃ��m���Ă����Ă��炢�����B |

�`���[�i�[�ҁ@���̂S �@�e�l���W�I��W�I�E�J�Z�b�g�ł́A�������邽�߃c�}�~�����邮��A������_�C�����ڐ���̒����w�j�������āA�d�g�̎��g�����������̂������B����ɑ��ĉ����{�ʂ̎�M��ł���`���[�i�[���ƁA�w�j�𑀍삷��_�C�������Ȃ��A���g���̎w���̓��K�w���c�i�lHz

�j�P�ʂ̐��l�Ŏ��������̂��ŋ߂͑����Ȃ��Ă���B

�@�e�l���W�I��W�I�E�J�Z�b�g�ł́A�������邽�߃c�}�~�����邮��A������_�C�����ڐ���̒����w�j�������āA�d�g�̎��g�����������̂������B����ɑ��ĉ����{�ʂ̎�M��ł���`���[�i�[���ƁA�w�j�𑀍삷��_�C�������Ȃ��A���g���̎w���̓��K�w���c�i�lHz

�j�P�ʂ̐��l�Ŏ��������̂��ŋ߂͑����Ȃ��Ă���B�@���̎��g����0.1�lHz �����Ɍ����A�����ȑI�ǂ��ł��Ȃ��̂ł͂ƐS�z���邩������Ȃ����A�������e�l�����ǂ̓d�g�́A�K��0.1�lHz �����ƌ��܂��Ă���̂Ŗ��͂Ȃ��B �V���Z�T�C�U�[ �A���̃V���Z���A���邢�� �f�W�^�� �E �`���[�i�[ �Ƃ��d�q���ƌĂ��̂́A���q�ׂ��_�C�����Ȃ��ŁA���ڎ��g����\������`���[�i�[�̂��Ƃ������B���̌^�́A����̓d�g��߂炦�铯����H�̎d�g�݂ƕ��i���A�_�C�������ƈႤ�B���̌��ʁA���������ǂɓ������Ƃ�I�Ǔ�����A�������̋ǂ̓d�g���o���������{�^�������������ŁA�e�ՂɎ�M�ł���֗���������B �@�������V���Z���̕��y�i�ƍ����i�ł́A�g�p���Ă��镔�i�̍��ɂ��A��M���ɂ͑����ȍ�������B���̈Ⴂ�͌��݂̂悤�ɁA�e�l�̃L�[�ǂ���e�n��̃��[�J���ǂ܂ł̉�����f�W�^��������Ă��鎞��ł́A����ɂ�鉹�����Ȃ������ɁA�Ⴆ�����Ƃ͂����A�����`���[�i�[�̒l�ł��Ƃ��āA�g�p�҂ɂ��\���Ȍ��Ԃ肪����B �@�V���Z���Ń_�C�����ɂ��Ȃ��I�Ǔ�����A��ʂɁw�X�L�����x�Ƃ����A�X�L�����܂��̓`���[�j���O�Ƃ����{�^���������A�����I�Ɏ�M���g�����ς��A�d�g��߂炦��Ǝ~�܂��āA�������M����I�[�g�E�X�L�����@�\�������i������B����Ȃ�A�I�ǂ��\���������g�������Ȃ�����K�v���Ȃ��B�������V���Z���`���[�i�[��I�ԂƂ��́A�֗��������ɖڂ�D��ꂸ�ɁA���̉����ɒ��ӂ��邱�Ƃ�Y��Ȃ��悤�ɁB�j���[�X�ԑg�Ȃǂ̃A�i�E���T�[�̐��̐�Ԃɕ�������G���̑������A�ڈ��̂ЂƂƂ��čl������B |

�`���[�i�[�ҁ@���̂T �@�e�l�����̎�M��Q�́A���ʂ̂`�l�����Ƃ͑S��������`�ŕ\���B�Ⴆ�`�l��M�̂悤�ɁA�u�����̋߂����ƕK����������W���[�b�Ƃ����G���ɔY�܂���邱�Ƃ͂Ȃ��B�������A�e�l�̓o�C�N��Ԃ�����ʂ�ƁA�o���o���Ɛ���ȎG���W�Q����B

�@�e�l�����̎�M��Q�́A���ʂ̂`�l�����Ƃ͑S��������`�ŕ\���B�Ⴆ�`�l��M�̂悤�ɁA�u�����̋߂����ƕK����������W���[�b�Ƃ����G���ɔY�܂���邱�Ƃ͂Ȃ��B�������A�e�l�̓o�C�N��Ԃ�����ʂ�ƁA�o���o���Ɛ���ȎG���W�Q����B�@����͂e�l�Ɠ��̂��̂ŁA �C�O�j�b�V���� �E�m�C�Y �Ƃ����A�G���W���̓_�ΐ��������ł���B���̃m�C�Y�̊��S�Ȗh�~�͂܂��s�\�ŁA���߂ăA���e�i����̈������ݐ��ɁA�����P�[�u���Ƃ����A�≏���ꂽ�c�i����j���̊O���ɋ����̃A�~�ڂ����Ԃ��A����ɂ��̊O�����S���핢���������g���A�����ǂ��Ȃ���x�ł���B �@�܂���s�@����r�I�߂����肷��ƁA�C�O�j�b�V�����E�m�C�Y�����łȂ��A��M���� ������ꂽ �悤�ɔg�łW�Q����B����ɑ��ẮA�\���ȃA���e�i�𗧂Ă邱�Ƃ��L�������A������ɂ��Ă������`���[�i�[�قǁA�ǂ̖W�Q�ɑ��Ă������B�����̒l�ł��ł���B �@�ȏ�̃m�C�Y�́A��������������d������g�p�҂ɂƂ��Ă͑�G�����A����ȊO�ɕ�����ɂ�������ȏ�Q�ɁA �}���`�p�X �Ƃ����̂�����B �@����͂��Ȃ��d�g���A�ꕔ�͒��ځA�ꕔ�͍����R���N���[�g�̌����Ȃǂɔ��˂��A�S�����̐��b�̎��ԍ��������ăA���e�i�ɃL���b�`����邱�Ƃ��������B �@�e���r�ł��A���̏�Q�͂���A�e���r�̏ꍇ�͉摜����d�ʂ��ɂȂ�A����� �S�[�X�g �Ƃ����B �@����͂��Ă����A�e�l�Ń}���`�p�X��Q����ƁA�������Ԃꂽ�悤�ɑ���A�Ђǂ����ɂ̓W���b�Ƃ����悤�ȎG�����傫�ȉ��̎��ɍ�����B �@�����h�~����ɂ́A�A���e�i�̕�����ς��A�����ǂ̓d�g�ł��A�N���������Ⴄ�A���ڂƔ��˓d�g�̂ǂ��炩������A���傫���Ƃ炦������ɂ���Ƃ悢�B �@���̑��A�}���`�p�X�E�L�b�J�[�Ƃ����A����A���e�i���g���̂��L���ł���B |

�`���[�i�[�ҁ@���̂U �@

�G�A�`�F�b�N

�Ƃ������t�����A�ǂ����琶�܂ꂽ���͕s�������A���̖{���̈Ӗ��́A�����d�g���Ď����邽�߂̎�M�������B���������݂́A���������M�Ɠ����ɕ�����^������Ӗ��Ŏg���Ă���B���R�[�h�X�Ŏ�����������̂�������Ƃ�����A�G�A�`�F�b�N�ŐV�Ȃ̒�����D���ȋȂ�T���l�͏��Ȃ��Ȃ��B

�@

�G�A�`�F�b�N

�Ƃ������t�����A�ǂ����琶�܂ꂽ���͕s�������A���̖{���̈Ӗ��́A�����d�g���Ď����邽�߂̎�M�������B���������݂́A���������M�Ɠ����ɕ�����^������Ӗ��Ŏg���Ă���B���R�[�h�X�Ŏ�����������̂�������Ƃ�����A�G�A�`�F�b�N�ŐV�Ȃ̒�����D���ȋȂ�T���l�͏��Ȃ��Ȃ��B�@���̃G�A�`�G�b�N�Ɋ֘A���āA�����e�l�`���[�i�[�������Ă���X�C�b�`�ɁA���̕\�����u�q�d�b�@�b�`�k�v�A������ ���R�[�f�B���O �E�L�����u���[�V���� �Ƃ����̂�����B �@����̖ړI�̓G�A�`�F�b�N�����鎞�A�^�����x����K�ȑ傫���ɂ��邽�߂̕⏕�@�\�ŁA��M���̂ɂ͑S���W�̂Ȃ��@�\�ł���B �@�Ƃ������A���̃X�C�b�`�����Ă��܂��ƁA��M�͑S���ł��Ȃ��Ȃ�A�`���[�i�[�̏o�͂́A�����i���j�̉��Ɠ����v�[�Ƃ����������ɂȂ�B�戵�������ɂ��A���̃X�C�b�`����������Ԃ��Ǝ�M�ł��܂���ƁA�͂����菑���Ă��Ȃ����̂�����̂ŁA���܂��ܕ��������������A�v�[�Ƃ����������ɂȂ��Ă��A����Ă��ɂ��̃X�C�b�`�̏�Ԃׂ�Ƃ悢�B �@���́A���̃v�[�����^���̂��߂̃L�����u���[�V�����i�Z���j�p�M���ŁA���̐M���̑傫���́A�e�l�����œ�����ő�I�[�f�B�I�M���i100���ϒ��o�͂Ƃ����j�̔����̑傫���i50���ϒ��o�́j�̂��̂ł���B �@�����œ��ɗ���^�������鎞�ȂǁA���̐M�����f�b�L�ɉ����A�^�����x�����[�^�[�̎w�����A�}�C�i�X8����}�C�i�X10���a�ɂȂ�ʒu�ɁA�^�����x���̃c�}�~���Z�b�g���A�Ō�ɖY�ꂸ�ɂq�d�b > �b�`�k�X�C�b�`���I�t�ɂ��ďo�|����A�l�����Ȃ��Ƃ��ł��K�ȃ��x���Ř^�������B �@�������^���ɂ́A�^�C�}�[���K�v�ł��邱�Ƃ́A�����܂ł��Ȃ��B |

�`���[�i�[�ҁ@���̂V �@��T�q�ׂ��q�d�b >

�b�`�k�X�C�b�`�Ɠ����悤�ɁA�e�l�`���[�i�[�Ŏg���l������Ă�����̂��A

�~���[�e�B���O

�ł���B���̌ꌹ�͉�����߂�Ƃ��A�������Ȃ�����Ӗ��̃~���[�g�ŁA���ꂩ��]���āA�I�[�f�B�I�@��̏ꍇ�ł��A�G���A���y���킸�A�������������邱�Ƃ��~���[�e�B���O�Ƃ����B

�@��T�q�ׂ��q�d�b >

�b�`�k�X�C�b�`�Ɠ����悤�ɁA�e�l�`���[�i�[�Ŏg���l������Ă�����̂��A

�~���[�e�B���O

�ł���B���̌ꌹ�͉�����߂�Ƃ��A�������Ȃ�����Ӗ��̃~���[�g�ŁA���ꂩ��]���āA�I�[�f�B�I�@��̏ꍇ�ł��A�G���A���y���킸�A�������������邱�Ƃ��~���[�e�B���O�Ƃ����B�@���Ăe�l�`���[�i�[�ɂ��Ă���~���[�e�B���O�E�X�C�b�`�̓����́A��������邱�ƂŁA�����d�g�̂Ȃ����g���Ƀ_�C�������Z�b�g�����Ƃ��ɏo��A�U�[�b�Ƃ����傫�ȎG�����~�߂邱�Ƃ��B���̎G���́A�[��A�e���r�������I��������ɏo��G���Ɠ����ŁA �NJԎG�� �Ƃ����B �@���̃X�C�b�`���������܂܂��ƁA�d�g�̓��͂����ɏ������ꍇ�A�����Ă��G������������Ƌ@�B�����f���A��M���Ă��Ă��A���v�ւ̏o�͂������I�Ɏ~�߂Ă��܂��B �@����A�e�l�d�g�͋�ԁA�Ⴆ�Δ�s�@���߂���ʉ߂��Ă��������ς�鐫�������邽�߁A�~���[�e�B���O���������܂܂ŁA���Ƃ��Ɠd�g�̎ア�����ǂ�A�e���ȃA���e�i�Œ����Ă���ƁA�킸���ȏ�Ԃ̕ω��œˑR�����r��邱�Ƃ�����B�����ď�Ԏ���ł܂������o��Ƃ������A�����ǂ��̂��̂��̏Ⴕ���悤�ȏǏ�ɂȂ�B�������~���[�e�B���O���I�t�ł���A���̏Ǐ�͏o�Ă��Ȃ��B �@�~���[�e�C���O�̃X�C�b�`�́A���z�I�ɂ͑I�ǂ̍ۂɂ̓I���A�I�ǂ��I�������I�t�ɂ��Ă����ׂ��X�C�b�`�ŁA���ɃG�A�`�F�b�N�����Ă��鎞�́A�I�t�ɂ��Ă����Ƃ悢�B �@���̂悤�Ɍ����҂̋NJԎG�������A���Ƃ��Ă̂��ׂĂ̎��g���������܂�ł���Ƃ�������������B������A������}�C�i�X15���a���x�̑傫���ŃJ�Z�b�g�ɘ^�����A���̍Đ����ƁA�`���[�i�[���璼�ڃA���v��ʂ��ďo��NJԎG������ׁA���ډ��Ɉ�Ԏ������F�Ř^���ł���e�[�v�A�܂肻�̃f�b�L�Ɉ�ԍ������e�[�v��T���Ƃ������p�@������̂��B ���`���[�i�[�҂͂��̍��ŏI���B����̓v���[���[�҂ɂȂ�܂��B |

�k�o���R�[�h�E�v���[���[�ҁ@���̂P �@�k�o���R�[�h�͂b�c�i�R���p�N�g�E�f�B�X�N�j�ɔ�טb�萫�����Ȃ����A�Ȃ̎�ނ≉�t�҂��L���I�ԂƂȂ�ƁA��͂肻�̐��̓P�^�Ⴂ�ɑ����B�����Čl���L�̂k�o���A���������ł����\�������錻�����炢���Ă��A�k�o���R�[�h�E�v���[���[���A�s�ꂩ������邱�Ƃ͂܂����蓾�Ȃ��B

�@�k�o���R�[�h�͂b�c�i�R���p�N�g�E�f�B�X�N�j�ɔ�טb�萫�����Ȃ����A�Ȃ̎�ނ≉�t�҂��L���I�ԂƂȂ�ƁA��͂肻�̐��̓P�^�Ⴂ�ɑ����B�����Čl���L�̂k�o���A���������ł����\�������錻�����炢���Ă��A�k�o���R�[�h�E�v���[���[���A�s�ꂩ������邱�Ƃ͂܂����蓾�Ȃ��B�@�������A���i�Ƃ��ĉ����d���̂��̂Ɣ�r�I�A���y���i�т̂��̂Ƃɕ��ɉ�����邱�Ƃ͔������܂��B�܂��b�c�v���[���[�ƈ���āA�k�o�v���[���[�́A���̉��i�ɉ����ĉ������͂�����ǂ��Ȃ�B �@�k�o�v���[���[�̎�ނ́A ����̂��ׂĂ��蓮�ōs�� �}�j���A�� �^�ƁA�قƂ�ǂ�����������Ă��� �t���I�[�g �^�A�ꕔ�������� �Z�~�I�[�g �^�ɂȂ�B���̂��������d���̒����i�ȏ�̂��̂̓}�j���A���^�������A�t���I�[�g�^�͈ꌩ�֗����������A��������k�o���y�������Ƃ����l�ɂ͉��i�����Ȃ荂�����̂łȂ��Ɖ����I�ɕs�����c�낤�B �@����瑀���̋�ʂƂ͕ʂɁA ���j�A �E�g���b�L���O �^�Ƃ����āA�k�o�̊O����������Ɍ������j�悪�A���R�[�h�̒��a������I�ɓ��������̂��̂�����B �@����� �g���b�L���O �Ƃ����j��̈ړ��`�ԂƂ��ẮA�]���̃g�[���A�[�������̖��̒ʂ�A�r�Ɠ����~�ʏ�̓����œ����Ɍ������I�t�Z�b�g�^���V�����A���z�ɋ߂��B�Ƃ����̂́A���j�A�E�g���b�L���O�͂k�o�̌��Ղ삷��Ƃ��̃J�b�^�[�̃g���b�L���O�Ɠ�������������ł���B �@���̃��j�A�E�g���b�L���O�ɂ��A���ɓ��������ȃA�[���������̂ƁA�A�[���Ƃ�������̂��Ȃ����̂����邪�A���̗��҂͉��i�ɔ�Ⴕ�����̗D��ȊO�A���ɍ��͂Ȃ��ƍl���Ă悢�B �@���j�A�E�g���b�L���O�^��t���I�[�g�^�̒��ɂ́A���R�[�h����]�����Ȃ��烌�R�[�h�E�N���[�i�[�ĂāA�S�~����邱�Ƃ��ȒP�ɂł��Ȃ����̂�����A���̓_�ł��}�j���A���^�̕��������ނ���g���₷���B |

�k�o���R�[�h�v���[���[�ҁ@���̂Q �@�k�o���R�[�h�E�v���[���[���\�����镔�i�́A��]�����͂�

�t�H�m

�E���[�^�[

�ƁA���R�[�h�̉��a��j��ł��ǂ�A����ɏ]�����d�C�M�����o�͂���

�J�[�g���b�W

�A�����ێ����Ȃ��烌�R�[�h�̓����ɑ��荞�ނ��߂��g�[���A�[��

������ł���i���j�A�E�g���b�L���O�^�̒��ɂ̓g�[���A�[���������Ȃ����̂�����j�B�����Ď��O���\�̃J�[�g���b�W�̐�[�����V�F���Ƃ����B

�@�k�o���R�[�h�E�v���[���[���\�����镔�i�́A��]�����͂�

�t�H�m

�E���[�^�[

�ƁA���R�[�h�̉��a��j��ł��ǂ�A����ɏ]�����d�C�M�����o�͂���

�J�[�g���b�W

�A�����ێ����Ȃ��烌�R�[�h�̓����ɑ��荞�ނ��߂��g�[���A�[��

������ł���i���j�A�E�g���b�L���O�^�̒��ɂ̓g�[���A�[���������Ȃ����̂�����j�B�����Ď��O���\�̃J�[�g���b�W�̐�[�����V�F���Ƃ����B�@�ȏ�̎�v���i�̂������S�ȏ��Օi�́A�J�[�g���b�W�̐j�敔���ŁA���̎����́A�S�~���悭�ӂ��������Ԃ̃��R�[�h���g�p����Ƃ��āA��������8�S���Ԓ��x�ŁA�悭���R�[�h��������l��2�`3�N���炢�ƍl���Ă悢�B �@�����p�̐j�̓v���[���[�A�܂��͂��̃J�[�g���b�W�̃��[�J�[�������j�Ƃ��ď������Ă���B���� ���[�r���O �E�R�C�� �^�A���� �l�b �J�[�g���b�W�͐j�����̌������ł���̂́A�ނ����O�ŁA�j�̎����������Ƃ��̓J�[�g���b�W�S�̂��A���������i�ŗL������������B �@�����������I�ɁA���i��5���~�ȉ��ŃJ�[�g���b�W���t�����Ă���v���[���[�ɂ́A���̂l�b�^�����Ă��邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B �@�J�^���O�̃J�[�g���b�W�̍��ɁA�l�l�^�i ���[�r���O �E�}�O�l�b�g �j�u�e�^�i �o���A�u�� �E�t���b�N�X �j�Ƃ���A�����͂��ׂĐj�敔�݂̂̌������\�ł���B�����������j�͊e�J�[�g���b�W�Ԃ̌݊����͂Ȃ�����A�v���[���[�̌^�Ԃƃ��[�J�[���A�܂��͂��̃J�[�g���b�W�̌^�Ԃ��o���Ă����K�v������B �@�{���A�j�݂̂̌������ł��Ȃ��l�b�^�́A���ꎩ�́A�i���I�ɂ͗D�ꂽ���̂������̂����A������ɂ���A�v���[���[�t���J�[�g���b�W�ŁA�j�̎������s�����Ƃ��̋�̓I�ȏ��u�́A���O�Ɋm�F���Ă��������悢�B�e��J�[�g���b�W�̓����͎���ɁB |

�k�o���R�[�h�v���[���[�ҁ@���̂R �@���R�[�h�̉��a�����ǂ�A����ɂ��U���ɑΉ�����d�C�o�͂�J�[�g���b�W�́A�����鉹���ɍł��傫���e���������i�ł���B���������̊O�ς͐������ɂ��ӂ�A�����Ƃ����͓I�ȃI�[�f�B�I���i�Ƃ����悤�B

�@���R�[�h�̉��a�����ǂ�A����ɂ��U���ɑΉ�����d�C�o�͂�J�[�g���b�W�́A�����鉹���ɍł��傫���e���������i�ł���B���������̊O�ς͐������ɂ��ӂ�A�����Ƃ����͓I�ȃI�[�f�B�I���i�Ƃ����悤�B�@�\����̎�ނ́A�U����d�C�ɕς��锭�d�����A��̓I�ɂ͐U���ɂ���ē�������镨�ɂ���ĕ�������Ƃ����Ă悢�B �@���݂����Ƃ������悢�Ƃ�����]�����̂́A���͂Ȏ��E���ɒu���ꂽ�A�o�͂����o�������R�C����U���œ��������[�r���O�E�R�C���i�l�b�^�j�����ł���B�������A���̕����̓d�C�o�͓d���́A��ɏq�ׂ鑼�̕����̂��̂ɔ�ׂ�10����1����30����1���x�ŁA���̂��ߓ��ɂl�b�p�̓��͒[�q�����A���v���A���̒[�q���Ȃ���Γd�������߂��p�̃g�����X��ʓr�K�v�Ƃ���B���̉����͈�ʓI�Ɏh���I�łȂ��A���炩�ȓ��������B �@���̂l�b�^�ɑ��A�R�C�����Œ肵�A�j�悩��̐U���Ŕ����������A�R�C����ʉ߂��鎥�͐���ς��Ĕ��d����������l�l�^�ƌĂ�郀�[�r���O�E�}�O�l�b�g�^�ł���B �@�܂��ʓr�ɌŒ莥��������A���͐����悭�ʂ�����������Ђ������Ƃ��ėp���A���Ƃ͂l�l�^�Ɠ������d�����ŏo�͓d������̂��A�u�e�i�o���A�u���E�t���b�N�X�j�^�Ƃ��A�l�h�i���[�r���O�E�A�C�A���j�^�ƌĂ��J�[�g���b�W�ł���B���̓��̒��̍����i�́A��ʓI�ɂl�b�^���j���͌y���Ă悭�A�����ȉ���������Ƃ���B �@�����̂�������킸�A�����i�́A���̐j��̒f�ʌ`�A���~��ɂȂ��Ă���A�G���s�e�C�J���Ƃ��A����ɉs�����~��̂��̂̓��C���R���^�N�g�j�Ə̂��A���ʂ̉~������̃��[�J���j��荂����̍Đ��\�͂��i�i�ɗD�ꂽ���̂ɂȂ��Ă���B |

�k�o���R�[�h�v���[���[�ҁ@���̂S �@�J�[�g���b�W�́A���ʂ͎��O���\�̃A�[����[���A

�w�b�h

�E�V�F��

�Ɏ��t�����Ă���B���̍\���ɂȂ��Ă���̂́A�J�[�g���b�W�{�̂͌݊���������A�i���I�Ƀs������L���܂ł̐��i�������A�P�i���肳��Ă��邩�炾�B

�@�J�[�g���b�W�́A���ʂ͎��O���\�̃A�[����[���A

�w�b�h

�E�V�F��

�Ɏ��t�����Ă���B���̍\���ɂȂ��Ă���̂́A�J�[�g���b�W�{�̂͌݊���������A�i���I�Ƀs������L���܂ł̐��i�������A�P�i���肳��Ă��邩�炾�B�@�����ŃI�[�f�B�I�E�}�j�A�Ƃ��Ȃ�ƁA����̃J�[�g���b�W�������A���ꂼ�ꂪ�������̈Ⴂ���y���ނ��ƂɂȂ�B �@���̏ꍇ�A�J�[�g���b�W��ς��邲�ƂɁA�V�F������O���A�܂��t����̂͂߂�ǂ��Ȃ̂ŁA�V�F���������p�ӂ��A���ꂼ��ɃJ�[�g���b�W�A��t������ԂŎ����Ă���A�ȒP�ȃV�F���̕t���O�������ŁA�J�[�g���b�W�ɂ�鉹�ς�肪�y���߂�B �@�������݁A���̃V�F���`�ƃA�[���ւ̒��E�v���O�͓��ނ���A���ׂẴA�[���ɑ��Ċ��S�Ȍ݊���������킯�ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�g���Ă���A�[����������ŁA�V�F���̕t�����̏��ŁA�������ɋȂ����Ă���ʏ̃X�g���[�g�E�A�[���́A�V�F�������̃A�[����p�Ƃ��āA�ʔ��肳��Ă�����̂����g���Ȃ��B �@���̃X�g���[�g�^�́A�V�F���̌݊����ɂ͌����邪�A�Ȃ���ꂽ�p�C�v��p�����A�[�����A�V�������D�ꂽ�_������B�������A���̏�ł̍��́A�����傫���͂Ȃ��B �@����A�J�[�g���b�W�ƃV�F���̎��t���ɂ��ẮA���j�A�E�g���b�L���O�^�v���[���[�ȊO�A�قڊ��S�ɋK�i������Ă���A���̊�p�Ȑl�Ȃ����͂Ȃ��B�����A���̍ۂɐj����������߂�댯������A�w���̂Ƃ��ɓX�̐l�Ɏ��t���Ă��炤�������S�ł���B �@�J�[�g���b�W��ς����ꍇ�A�Y��Ă͂����Ȃ��̂��j���̒����ŁA���ꂾ���̓A�[���ɃJ�[�g���b�W��t������ԂŁA���̃v���[���[�̐j�������̍��̏��߂���̎菇�ɏ]���A���̃J�[�g���b�W�̎w��j���𐳂����^���Ȃ��Ă͂����Ȃ��B |

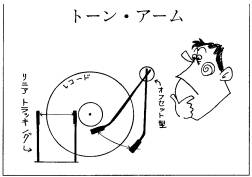

�k�o���R�[�h�v���[���[�ҁ@���̂T �@�g�[���E�A�[���̑P�������́A��ʂɔ��ɗ���������A�J�[�g���b�W�̓����������E�����A���̃A�[������ŁA�ǂ��A�[�������Ă���v���[���[�͉��i�������B

�@�g�[���E�A�[���̑P�������́A��ʂɔ��ɗ���������A�J�[�g���b�W�̓����������E�����A���̃A�[������ŁA�ǂ��A�[�������Ă���v���[���[�͉��i�������B�@�v���[���[�҂̏��߂ɏq�ׂ��Ƃ���A�A�[���̓����ɂ́A�j�悪���a������I�Ɉړ����郊�j�A�E�g���b�L���O�^�ƁA�~�ʏ�̋O�Ղ��Ƃ�I�t�Z�b�g�^������B �@���̃��j�A�E�g���b�L���O���A��藝�z�ɋ߂������ł��闝�R�́A�J�b�^�[�Ń��R�[�h�̌��Ղɉ��a�������ގ��̓����Ɠ���������ł���B���̂��߁A�J�b�^�[�̓����ƍĐ��j��̋O�Ղ��Ⴄ���Ƃɂ���ċN����g���b�L���O�E�G���[�������̂Ђ��݂��N����̂��B�������A���̃G���[�ɂ�鉹�̗͒����I�ɑ傫�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�^�ɂ����������A�����Ȓl�i�̃v���[���[���������悢�B �@����A�I�t�Z�b�g�^�̍����i�ɂ́A�I�C���܂��̓��L�b�h�E�_���v�ƌĂ����̂�����B����̓A�[���̏㉺�A���E�̓����̎x�_���ɁA�V���R���E�I�C���̂悤�ȔS�t�̂������A�����ɔS���^�������̂ł���B �@��������ƃ��R�[�h�̕ΐS�i����j�┽��ɂ���Ĕ�������A������肵�����E�㉺�̓����ɑ��Ă͌y���~���ɁA���a�ɂ���Đj��ɉ���鑬�������ɂ͎x������������ł���B����͐����Ŏ�𑬂����������͏d���A�������Ȃ���ɒ�R�������Ȃ��̂Ɠ������R�ł���B �@�A�[���̎x�_�́A�������y���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A���ɐj��ɉ���铮���Ɠ����ɃA�[���S�̂������Ă��܂��A�j��͓����Ă��Ȃ��̂Ɠ����ŏo�͂��o�Ȃ��B�Ƃ������Ƃ���A���̃A�[���̑_����������B�������A�I�C���E�_���v�łȂ��Ă��A�j��ƃA�[���S�̂̎��ʂ͂��Ƃ��Ƒ傫���Ⴄ���߁A���q�ׂ��ɒ[�Ȃ��Ƃ́A���ʂɂ͔������邱�Ƃ͂Ȃ��B |

�k�o���R�[�h�v���[���[�ҁ@���̂U �@�k�o���R�[�h�E�v���[���[���g���ɂ́A���Ȃ��Ƃ��R���p�N�g�f�B�X�N�E�v���[���[�������ӂƐ_�o���K�v������A���̂ЂƂ��j���ł���B���������̐j���́A���̃J�[�g���b�W�̐j��̏_�炩���ɉ������A���ꂼ��̃J�[�g���b�W�ŗL�̂��̂ŁA�g�����ŏ���Ɍ��߂�����̂ł͂Ȃ��B�J�[�g���b�W�Ɏw�肳�ꂽ�K���j����K������Ăق����B�܂��A�j���͉p�ꂾ�ƃg���b�L���O�E�t�H�[�X�A����ƒǐ͂Ƃ����B

�@�k�o���R�[�h�E�v���[���[���g���ɂ́A���Ȃ��Ƃ��R���p�N�g�f�B�X�N�E�v���[���[�������ӂƐ_�o���K�v������A���̂ЂƂ��j���ł���B���������̐j���́A���̃J�[�g���b�W�̐j��̏_�炩���ɉ������A���ꂼ��̃J�[�g���b�W�ŗL�̂��̂ŁA�g�����ŏ���Ɍ��߂�����̂ł͂Ȃ��B�J�[�g���b�W�Ɏw�肳�ꂽ�K���j����K������Ăق����B�܂��A�j���͉p�ꂾ�ƃg���b�L���O�E�t�H�[�X�A����ƒǐ͂Ƃ����B�@��ʂɓ����̏_�炩�����̂͐j�����������Ă悢���A�j���͖{�����a�𐳊m�ɂ��ǂ�ɕK�v�Ȃ��̂ŁA�j�����d���ƃ��R�[�h�������₷���ƍl����̂͊ԈႢ�̂��Ƃ��B�Ⴆ�A���R�[�h�̑������S�z�ŁA�j�����y�߂ɃZ�b�g����ƁA��U����s���������Őj�����a���畂���A���ꂪ���R�ł������ă��R�[�h�����߂Ă��܂��B �@��ʂɐj���͓K����_�Ŏ������A1.6g����2g�Ƃ����悤�ɁA�K�����삪������͈͂������Ď������B���̏ꍇ�A�����̉��x����߂̏��Ȃ�A���͈̔͂̒��ŏd�������ɂ��A������20�x�ł���Β��S�l�A�����荂�����x�Ȃ�y�߂ɂ���̂������ł���B �@�j���̂������́A�A�[���ɂ���Ď菇���Ⴄ����A�������ɐ������]���K�v�����邪�A�j�����A�[���O��̏d�͍��ł�������̂ƁA�A�[���ɓ������ꂽ�X�v�����O�̒e���͂ɂ���ă��R�[�h�ʂɈ�����������̂�2��ނ�����B �@�d�͍��ɂ����̂��X�^�e�B�b�N�E�o�����X�^�Ƃ����A���̕������i�Ƃ��Ă͑����A�X�v�����O�g�p�̂��̂��_�C�i�~�b�N�E�o�����X�^�Ƃ����A�����i�ɑ����B������͕��i�������Ƃ������_�͂��邪�A�d�͍��𗘗p���Ă��Ȃ����߁A�v���[���[�̐����x�ɂ���Đj�����e�����Ȃ�����������B |

�k�o���R�[�h�v���[���[�ҁ@���̂V �@�k�o���R�[�h�E�v���[���[�ő�ȓ����͉�]���ƁA��]���̂��̂̐��x�ł���B�����ő�Ȃ̂̓��[�^�[�̎��ł���A���[�^�[�̉�]���^�[���e�[�u���ɓ`����`�B�@�\�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�k�o���R�[�h�E�v���[���[�ő�ȓ����͉�]���ƁA��]���̂��̂̐��x�ł���B�����ő�Ȃ̂̓��[�^�[�̎��ł���A���[�^�[�̉�]���^�[���e�[�u���ɓ`����`�B�@�\�Ƃ������ƂɂȂ�B�@���݁A���Y�v���[���[�̂قƂ�ǂ͂c�c�i�_�C���N�g�E �h���C�u�̗��j���[�^�[�Ƃ����āA���v�̉�]�����̂��̂ʼn��ᑬ�T�[�{�i����j���[�^�[���g����B���̂c�c���[�^�[�����i�������͓̂��{�ŁA�傢�Ɍւ��Ă悢�Ǝv���B���̃��[�^�[���g���A���R�^�[���e�[�u���̎��ƃ��[�^�[���̘A���`�B�@�\�͕s�v�ŁA���̕����̌o�N�ω��ɂ������̗��Ȃ��B �@�c�c�T�[�{�E���[�^�[�̓���́A��]�������o�����H�������A���̌��o���ʂ�����̉�]���̏ꍇ�Ƃ����ƁA�������ɁA�������I�Ƀ��[�^�[�̓d�����㉺�����A���̃Y�����Ȃ��Ȃ�悤�ɉ�]�𐳂��B�������A�����Ԃɂ킽���ăW���W���Ɖ�]�����ς��ω��ɂ́A��]���̌��o��A���ꂪ���������ǂ������r���邽�߂̊�ɁA�����x���v�Ɏg���鐅�����U��̏o�͂��g�����A�N�I�[�c�E���b�N�^�̂��̂łȂ��ƁA��]���𐳂����ێ��ł��Ȃ��B �@�܂��c�c���[�^�[�ɂ͌𗬗p�i�`�b�^�j�ƒ����p�i�c�b�^�j������A�c�b�^�͉�]�͂͑傫���o�邪�A�R�M���O�Ƃ�����1��]���ɉ�]�͂̃������o�₷���A���S�Ɋ��炩�ȉ�]��ɂ́A��r�I�d���^�[���e�[�u����K�v�Ƃ���B �@����A�`�b�^�̓R�M���O���ۂ͂قƂ�Ǐo�Ȃ����A��]�͂͂c�b�^���ア�B �������ׂĈ꒷��Z�ł���B�O�����i�ɂ́A�c�c�^�͏��Ȃ��A�x���g�Ń��[�^�[�̉�]�������`�B������̂������B����́A�����H�쐸�x���K�v�����A�P���ɗǎ��ȉ�]�������闘�_�͑傫���B |

�k�o���R�[�h�v���[���[�ҁ@���̂W �@�g�`�ɍ��܂ꂽ���a����̐U�������_�Ƃ��āA�d�C�M�������o���k�o���R�[�h�̃V�X�e���̎�_�́A�O����������\��������U���ł���B���̊O���U���ɂ��ُ��Ԃ̑�\�I�Ȃ��̂��A�n�E�����O�ƌĂ��ǏB����̓��R�[�h�������Ă��鎞�A���y�Ƃ͖��W�̃E���[���Ƃ����A���y�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�قǂُ̈퉹�̂��ƁB

�@�g�`�ɍ��܂ꂽ���a����̐U�������_�Ƃ��āA�d�C�M�������o���k�o���R�[�h�̃V�X�e���̎�_�́A�O����������\��������U���ł���B���̊O���U���ɂ��ُ��Ԃ̑�\�I�Ȃ��̂��A�n�E�����O�ƌĂ��ǏB����̓��R�[�h�������Ă��鎞�A���y�Ƃ͖��W�̃E���[���Ƃ����A���y�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�قǂُ̈퉹�̂��ƁB���̃n�E�����O�́A�X�s�[�J�[����o���Ă��鉹���傫�߂���ƁA���̉��ɂ��U�����A�����Ă��郌�R�[�h��A�[���ɓ`���A���̐U���ɂ��o�͂��X�s�[�J�[�ɉ����A���̐U���ɂ��o�͂��܂��������āA����ɐU����������Ƃ������A���z�̌J��Ԃ��������B �@���݂̃v���[���[�́A�����͂Ȃ�Ȃ��悤�Ƀv���[���[�̋r�ɓK�x�Ȓe���������̂��g���A�O������̐U�����V���b�g�A�E�g����悤�ɍ���Ă���B�����獡�q�ׂ��悤�ȃn�E�����O�Ɏ��邱�Ƃ͏��Ȃ��B �@�������A���Ⴕ��ȑ�̏�ɃX�s�[�J�[�ƕ��ׂăv���[���[��u������A�����ȕ����ʼn��������ɏオ��₷�����Ƀv���[���[��u���āA�₽��ɑ傫�ȉ��ɂ���A�ُ퉹�̔����ɂ܂Ŏ���Ȃ��Ƃ�������������n�E�����O��������̕ςȉ������ƂɂȂ�B�d�ʂ̌y�����y�i�v�����[�́A���ɂ����Ȃ�댯������B �n�E�����O�ɑ��Ĉ��S���ǂ����ׂ�ɂ́A�~�߂Ă��郌�R�[�h�Տ�ɐj�����낵�A���ʃc�}�~�������g���ʒu�ɏグ�A�v���[���[���w��Ńg���g���������ĐU����^���Ă݂�B��������悭�X�s�[�J�[����o��悤�Ȃ獇�i�����A������������ċ����悤�Ȃ�A�v���[���[�̖h�U���u����X�ɕ��������悢���낤�B |

�A���v�ҁ@���̂P �@������Ƃ����Ӗ��̃A���v���t�@�C�A�[�𗪂����A���v�Ƃ������t�́A�I�[�f�B�I�D���Ɍ��炸�A���t�W�̐l�X�ɂ��Ȃ��ݐ[���B��������ɃA���v�Ƃ����Ă��A���̓��e�⓭���ɂ���Ċe��̖��O��������ƁA�A���v�̂��Ƃ����I�ȓd�q��H�����ɁA�ӊO�ɂ����܂��ȈӖ��Ƃ��Ă����m���Ă��Ȃ��B

�@������Ƃ����Ӗ��̃A���v���t�@�C�A�[�𗪂����A���v�Ƃ������t�́A�I�[�f�B�I�D���Ɍ��炸�A���t�W�̐l�X�ɂ��Ȃ��ݐ[���B��������ɃA���v�Ƃ����Ă��A���̓��e�⓭���ɂ���Ċe��̖��O��������ƁA�A���v�̂��Ƃ����I�ȓd�q��H�����ɁA�ӊO�ɂ����܂��ȈӖ��Ƃ��Ă����m���Ă��Ȃ��B�@�����ŃA���v�̊�{�I�ȏ����������ƁA���̐l�́A�o�͂Ƃ��ɁA���퓯���̓d�C�M������舵�����̂Ǝv���悢�B �@�Ⴆ�`���[�i�[�̂悤�ɓ��͂��d�g�A�o�͂��I�[�f�B�I�M���ŁA�ǂ�����d�C�Ƃ����_�ł͓����ł��A�َ�̐M�����������̂́A���̓��e�̎�̂������ł��A���v�Ƃ͌ĂȂ��B �@���ăX�e���I���u�Ɏg���Ă���A���v��傫��������ƁA�܂��X�s�[�J�[��炷���߂̓d�͂��o�͂Ƃ��郁�C���A�܂��̓p���[�ƌĂ��A���v�B�v���[���[��`���[�i�[����̏o�͂��A���C���A���v�̓��͗p�܂ő�������v���A���v�i�v���E�I�����s�b�N�̃v���Ɠ������t�́u�O�v�Ƃ����Ӗ��j�ȏ��2��ނɂȂ�B �@����2��ނ̃A���v�́A�����i���Ƃ��ꂼ��P�Ƃɏ��i������A�����ɑ��Ă͑��̓I�ɃZ�p���[�g�A���v�ƌĂԁB���R�A���̃Z�p���[�g���ŃX�e���I���u���\������ɂ́A�u���ƃ��C����2�䂪�K�v�ɂȂ�B �@����ɂ��̃��C���A���v���A�o�͂����S�v�̑�o�͂ɂȂ�ƁA�傫���A�d�ʂƂ��傫���Ȃ�߂��邽�߁A�X�e���I�̍��ƉE�p���e�Ɨ�������`�����Ƃ�A���̕������Ƃ����A���v�����m�\���̃��C���A���v�ƌĂԁB ��������ʂɍł����y���Ă���̂́A�v���ƃ��C���̗�������̂Ƃ��āA���i�������ʏ̃v���E���C���^�ƌĂ����̂ł���A�ō��̕i����]�܂Ȃ���A����ŏ\���B �@�����A���̌^�̕i�����͋ɂ߂đ傫�����Ƃ��m���Ă����Ăق����B |

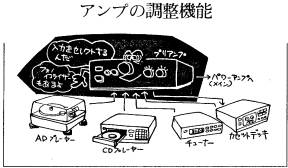

�A���v�ҁ@���̂Q �@�v���E�A���v�̓����́A�������̂��̂����A���W�I�������R�[�h�����̓��͂̑I���i���̓Z���N�^�[�j�ƁA������^���p�̏o�͒[�q�ɏo���^���i�q�d�b�Z���N�^�[�j�A�����Ă��鉹�̉��F��ς���g�[���E�R���g���[���A���ʂ�����{�����[���E�R���g���[���A�X�e���I�̍��E�̉��ʂ����낦��o�����X�E�R���g���[���A�X�e���I�����m����I�ԃ��[�h�E�X�C�b�`�Ȃǒ����@�\�������ǂ铭���̕����傫���B���e�I�ɂ́A�����̒�����H�̍��ԂɃA���v���u����Ă���Ƃ����悢�B

�@�v���E�A���v�̓����́A�������̂��̂����A���W�I�������R�[�h�����̓��͂̑I���i���̓Z���N�^�[�j�ƁA������^���p�̏o�͒[�q�ɏo���^���i�q�d�b�Z���N�^�[�j�A�����Ă��鉹�̉��F��ς���g�[���E�R���g���[���A���ʂ�����{�����[���E�R���g���[���A�X�e���I�̍��E�̉��ʂ����낦��o�����X�E�R���g���[���A�X�e���I�����m����I�ԃ��[�h�E�X�C�b�`�Ȃǒ����@�\�������ǂ铭���̕����傫���B���e�I�ɂ́A�����̒�����H�̍��ԂɃA���v���u����Ă���Ƃ����悢�B�@�����̃A���v�̒��ŁA���ɓ���ȃA���v�Ƃ�����̂́A�k�o���R�[�h�E�v���[���[����̏o�́A�܂��ɏq�ׂ��J�[�g���b�W�̏o�݂͂̂�����t�I�m�E�C�R���C�U�[�E�A���v�ł���B �J�[�g���b�W����̏o�͂́A���̃`���[�i�[��b�c�v���[���[����̏o�͂ɔ�ׂ�ƁA100����1�ȉ��ŁA�����R�[�h�ɓ����Ă��鉹�͍��������߁A�ቹ�������������A���Ƃ̉��F�ƈ�������F�ɂȂ��Ă���B���̂��߁A�J�[�g���b�W�̏o�͂������_�ŁA�����Ɠ����ɒቹ�����߁A��������߂āA���Ƃ̉��F�Ɠ����ɂ���K�v������B �t�I�m�E�C�R���C�U�[�͂��̂��߂̃A���v�ŁA�C�R���C�U�[�Ƃ͓��������邱�Ƃ̈Ӗ��ł���u�����v�Ƃ������Ƃ��B�������A�J�[�g���b�W�ƈ���ɂ����Ă��A���[�r���O�E�R�C���i�l�b�j�^�́A���̌^�̏o�͂̂����20����1���x�ł��邽�߁A����ɑ��Ă̓t�I�m�E�C�R���C�U�[�E�A���v�̊��x���A����ɉ����č��߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �����Ă��ꂪ�ł���C�R���C�U�[�������Ă���ꍇ���A�J�^���O��p���t���b�g�ł����A�l�b�Ή��^�Ƃ������ƂȂ̂ł���B |

�A���v�ҁ@���̂R �@��T�q�ׂ��l�b�^�Ή��C�R���C�U�[�́A�v���[���[����X�s�[�J�[�܂ňꊇ�Z�b�g����́A��r�I���y���i�̃X�e���I���u���Ɣ����Ă��Ȃ����̂������B���̏ꍇ�A���������Ȃ�A�C�R���C�U�[�̊��x���s���ł��A�{�����[���E�c�}�~���グ�Ďg���A���p��A���ʂ��Ђǂ��s������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B

�@��T�q�ׂ��l�b�^�Ή��C�R���C�U�[�́A�v���[���[����X�s�[�J�[�܂ňꊇ�Z�b�g����́A��r�I���y���i�̃X�e���I���u���Ɣ����Ă��Ȃ����̂������B���̏ꍇ�A���������Ȃ�A�C�R���C�U�[�̊��x���s���ł��A�{�����[���E�c�}�~���グ�Ďg���A���p��A���ʂ��Ђǂ��s������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B�@����������͎g�����Ƃ��Ă͐������Ȃ��A�G�����傫���Ȃ��Ă��܂��B����ȏ�ɍ���̂́A���֖̕@�I�g�������ƁA���R�[�h���J�Z�b�g�ɘ^������Ƃ��A�f�b�L�̘^�����x���E�c�}�~�������ς��ɏグ�Ă��A�\���Ș^�����x���ɂȂ�Ȃ����Ƃ�����B���̏�ԂŘ^�������e�[�v�́A�Đ����̃e�[�v�G���ɑ��A�M�����������A���ʓI�ɎG���̑������ɂȂ��Ă��܂��B �@�g�[���R���g���[���́A�ቹ��i�o�X�j�A������i�g���u���j���ʂɏ㏸���~�ł�����̂���{�^�ł��邪�A����ȊO�Ƀ����O�w���Ƃ������A���y�i�܂�I�[�\�h�b�N�X�ȍ\������������i���ƁA�O���t�B�b�N�E�C�R���C�U�[�^�̃g�[���R���g���[��������B����͒ፂ���ꂼ��̉���S�̂����߂����߂��肹���A����̍�����g�����_���𒆐S�ɂ������ߎ�߂ŁA�g�[���i���F�j�̒������s�����̂��B���ꂾ�ƃR���g���[���p�̃c�}�~���́A����2�̊�{�^��葽���A�܌ȏ�ɂȂ邽�߁A���̂����肪�ꕔ�g�p�҂ɂ����Ă���̂��낤�B �@������ɂ���A�����ɂ���ăg�[��������ꍇ�A�����s�����������Ƃ��A���������߂ċC�ɓ������̂ɂ�����A�t�ɒቹ����߂č��ቹ�̃o�����X���Ƃ�悤�Ɏg�����Ƃ����߂����B��������A���F�̐�������Ƒ�ȁA���̎�������邱�Ƃ��Ȃ�����ł���B�����ȉ��́A�����Β����قǔ������Ō����Ċy���ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��B |

�A���v�ҁ@���̂S �@���̐��N���A�ڂɌ����đ傫���Ȃ����̂̓A���v�̏o�͂ŁA���ł̓��W�J�Z�ł�20W�̂��̂�����A�R���|�[�l���g�i�Z�b�g�ł͂Ȃ��P�i����̐��i�j�A���v�ł͂قƂ��70W�ȏ�ł���B

�@���̐��N���A�ڂɌ����đ傫���Ȃ����̂̓A���v�̏o�͂ŁA���ł̓��W�J�Z�ł�20W�̂��̂�����A�R���|�[�l���g�i�Z�b�g�ł͂Ȃ��P�i����̐��i�j�A���v�ł͂قƂ��70W�ȏ�ł���B�@�����A�������\�����ő�o�͂́A������o���Ă��鎞���̒��ɂ����Ă͂Ȃ�Ȃ��A���͂ɂȂ��������ǂ̂��炢�܂܂�Ă��邩�A���̗ʂ��ǂ̒��x�Ƃ������̏o�͂Ȃ̂��́A����ΐ��i�̊i�ɂ���ĈႤ�B�܂����̂悤�Ȋi���͏o�͂Ɍ��炸�A�\�������d�C�I�����ɂ́A���ׂĂ���Ƃ����Ă悢�B��̓I�ɁA���̊i���̏����́A�ǂ����ɃR���|�[�l���g�^�A���y���i�̃Z�b�g���萻�i�A�����ă��W�J�Z�ƂȂ�B �@����A���[�J�[�̕����̔��ʂŕ\�����ɂ������Ă��Ȃ����A���i�̊i��i���d���̃n�C�t�@�C�i�������x�j�I�[�f�B�I�ƁA�ʔ̂��d�������Ɠd�@��̘g�����i�ł���[�l�����E�I�[�f�B�I�Ƃɕ����Ă���B �@���̂��߁A����50W�Ƃ͂����A���̃A���v�̊i���Ⴆ�A���̓��e�A���͂͑傫���Ⴄ�B �@���̉B�ꂽ�i���̂ЂƂ��A�O�ɏq�ׂ��o�͂��܂ޓ��͂ɂȂ������i�Ђ��݁j�̗ʂŁA������o�͂ɑ����l�ŕ\�������̂��A�Ђ��ݗ��ł���B �@�������A����͏������ɉz�������Ƃ͂Ȃ��B�Ⴆ�A�n�C�t�@�C�d�l�̃A���v�Ȃ�A�Ђ��ݗ�0.005���ȉ����ꉞ�̊�����A����ɂ��̒l�����g��20Hz �i�w���c�j����18��Hz �A�܂�l��������ፂ���S�͈͂ɂ킽���Ĉێ�����Ă��邱�Ƃ��d�v���B �@���́A�Ђ��ݗ����o�͂��A�P�Ȃ鐔�l���̂��̂��A���̒l���ǂꂾ���L�����g���͈͂ňێ��ł��邩���A�ł��i���̏o��Ƃ���Ȃ̂��B�Ⴆ�A���������Ȃ�20W�o���Ă��A�ቹ�⍂���ł�10W�~�܂�ɂȂ�̂́A�n��ȃA���v�́A����Έ��������ł���B �@�P�Ȃ�\���l�݂̂̔�r�ŁA���i�̊i�����Ȃ��悤�Ɏv�����Ƃ��A�{���ɉ��y������������Ȃ����Ă����Ԃ̌������낤�B |

�A���v�ҁ@���̂T �@�o�͂��傫�����特�ʂ��傫���A�Ƃ����̂͊ԈႢ�ŁA��o�̓A���v�͏o�����Ǝv���Α剹�ʂ��o����A�Ƃ����̂��������B�����Ƃ��Ă��̎��o���Ă���A���v�̏o�͂́A�{�����[���E�c�}�~�̏グ�����ŁA�ǂ̂悤�ɂ��ς����A���ʂ̉ƒ�ʼn��y���Ă����Ԃł́A�u�ԓI�ɓ��͂���������y�Ȓ��̑剹�ʕ��ł��A�A���v�̏o�͂�50W���邱�Ƃ͂܂�ł���B

�@�o�͂��傫�����特�ʂ��傫���A�Ƃ����̂͊ԈႢ�ŁA��o�̓A���v�͏o�����Ǝv���Α剹�ʂ��o����A�Ƃ����̂��������B�����Ƃ��Ă��̎��o���Ă���A���v�̏o�͂́A�{�����[���E�c�}�~�̏グ�����ŁA�ǂ̂悤�ɂ��ς����A���ʂ̉ƒ�ʼn��y���Ă����Ԃł́A�u�ԓI�ɓ��͂���������y�Ȓ��̑剹�ʕ��ł��A�A���v�̏o�͂�50W���邱�Ƃ͂܂�ł���B�@���̏ꍇ�A���ς��ďo�Ă��鉹�ʂ�ɕK�v�ȃA���v�̏o�͂́A�ő�o�͂ɂ�����炸0.1W���x�ŁA���ۂ������Ȃ�悤�ȃc�}�~�̈ʒu�Ŏg���Ă���B�܂�A�A���v�̍ő�o�͂̑召�́A���܂ɉ�����l�͂ɑ����Ƃ�Ȃ̂ł���B �@���̌��ʁA���ω��ʂƏu�ԓI�剹�ʂƂ̍����A��r�I�傫���N���V�b�N���y���D�ސl�͑�o�̓A���v�������邪�A���������ȃ|�s�����[��b�N���l�́A���ω��ʂ����ߏ��ɖ��f��������قǑ傫������ȊO�A�����傫�Ȃ�Ƃ�͕K�v�ɂȂ�Ȃ��B �@���āA�A���v�̓����ŁA�悭�g���锼�ʁA�������̂��r�m��ł���B���̌��t�̂r�̓V�O�i���̗��ŁA���̏ꍇ���y�̐M���������A�m�̓m�C�Y�A�G���̗����B�����Ăr�m��Ƃ́A�o�͂����̒��Ɋ܂܂��G���Ŋ������l�Ŏ����A��������a�i�f�V�x���j�ŕ\���B�܂萔�l���傫���قǁA�M���ɑ��G�������������Ƃ��Ӗ�����B�r�m��Ƃ́A���m�ł͂Ȃ��A���ԐړI�����A�A���v���甭������G���̗ʂ������Ƃ�������B �@�Ⴆ�Δ��R�Ɓu�����̃A���v�͂r�m���ǂ��v�Ƃ����A�G���h�Q�̏������N���A�ȉ��̃A���v�̂��Ƃł���B���������̃A���v�́A�ȂׂĂr�m��͗ǍD�ŁA���ۂɉ��y��W�Q����G���̓A���v��������A�A���v�̓��̓R�[�h���E�����ނ��̂̕����傫���B�R�[�h�̈����ɂ͗v���ӁB |

�A���v�ҁ@���̂U �@�A���v�̃J�^���O�Ȃǂł��̓����������ꍇ�A�`���i�N���X�j�Ƃ��a���A�`�a���Ƃ������t���悭�o�Ă���B����̓A���v�̏I�i�A�܂�X�s�[�J�[�ɓd�͂𑗂荞�ސ�p�A���v�̓��������i��������j���������p�ꂾ�B

�@�A���v�̃J�^���O�Ȃǂł��̓����������ꍇ�A�`���i�N���X�j�Ƃ��a���A�`�a���Ƃ������t���悭�o�Ă���B����̓A���v�̏I�i�A�܂�X�s�[�J�[�ɓd�͂𑗂荞�ސ�p�A���v�̓��������i��������j���������p�ꂾ�B�@�܂��a������Ƃ́A���y�M���̃v���X�������ƃ}�C�i�X�������Ƃ��A���ꂼ��ʂɃg�����W�X�^��p���đ�����������������A�����͓����o�͂�ꍇ�A���̕�����蔭�M�ʂ����Ȃ��A���ʂƂ��Ĕ\�����������Ƃ�����B �@���ʁA�Z���́A2�̃g�����W�X�^���v���X���A�}�C�i�X���ƌ��݂ɃX�C�b�`����Ȃ��瓭�����߁A���̐�ւ��Ƃ���ŁA�X�C�b�`���O�Ђ��݂Ƃ����g�`�ω����N����₷�����Ƃ��B �@�������A����ɑ������ȏ�̃A���v�ł́A�e�ГƓ��ȉ�H���������A���̂Ђ��݂��o�Ȃ��悤�ɂ��āA�܂��������Ă���Ƃ����Ă悢�B���̎�̃A���v�̖��͊e�Ђ܂��܂��ŁA�m���E�X�C�b�`���O�����Ƃ������̂��̃Y�o���̖��ȊO�Ɂw�����`�x�ȂǂƂ`���ɂ��₩�����O�������B �@�`����2�̃g�����W�X�^��p����_�ł͂a���Ɠ��������A������v���X�A�}�C�i�X��p�Ƃ��ėp���Ȃ����߂ɁA�X�C�b�`���O�Ђ��݂̐S�z�͑S���Ȃ��B���ʁA���M���傫���\�����Ⴂ���߁A��o�͂̐��i�͏��Ȃ��A�����ɂȂ�B �@�����A���̃��_�����m�ł`���ɂ���A�Ђ��݂͖h�~��H���K�v�Ȃ��A��H����Ƃ��ɒP�������ȍ\���ɂȂ邽�߁A���̌��オ���ׂĂ̓_�ŗL���ɂȂ�B����`���́A�M�����ƍ��������������ȃA���v�̑㖼���Ƃ����悤�B �@ > �`�a���́A���o�͎��͂`���A�������Ƃa������ɂȂ�����ŁA����Η��҂̒��Ԃ��B����Ȃ�A��o�͎��ɑO�q�̂Ђ��݂��o�Ă��A�o�͂��傫���Ƃ��낾����W�Q�x�͏������A�\���������Ȃ��B |

�A���v�ҁ@���̂V �@�����ȏ�̃A���v�̃J�^���O�ɁA�m�e�a�Ƃ������t���悭�o�Ă���B���{��ł����ƁA���A�ҁB�l�K�e�B�u�E�t�B�[�h�o�b�N�̗��ŁA���̍����͑��풆�ɍl�Ă��ꂽ�A�ߑ�A���v�̍����Ƃ����Ă悢��H�̖��O�ł���B

�@�����ȏ�̃A���v�̃J�^���O�ɁA�m�e�a�Ƃ������t���悭�o�Ă���B���{��ł����ƁA���A�ҁB�l�K�e�B�u�E�t�B�[�h�o�b�N�̗��ŁA���̍����͑��풆�ɍl�Ă��ꂽ�A�ߑ�A���v�̍����Ƃ����Ă悢��H�̖��O�ł���B�@���̓����́A���̉�H�ɂ���đ����x���\���̈�ɉ����Ă��ƁA�����ɃA���v�̂Ђ��݁A�܂�A���v��ʂ����Ƃŏo�͂����͂Ɛ����������ɂȂ�Ȃ����_���A�ق�10����1�ɂ��邱�Ƃ��B�����x�������邱�Ƃ��o�債�A�m�e�a�̗ʂ𑽂�����A�Ђ��݂͗��_�I�ɂ͉��番��1�ɂ��ł���B �@�������A���̂��Ƃ���A�m�e�a�͂��傹��A���v�̔��e���`�Z�p�Ɠ����A�Ƃ����m�e�a�ے�����o�Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B�����A�m�e�a��������O�̓����Ƃ������A�f���̈����A���v�͂m�e�a�������Ă����̑f���̈����܂ł͋~���Ȃ��B�m�e�a��H���{���ɐ�����̂́A���Ƃ̃A���v�̕i�������̏ギ�炢�ł��邱�Ƃ��O�B �@�m�e�a��H�̓��e���ȒP�ɂ����ƁA�A���v�̏o�͂̈ꕔ����͒[�q���ɖ߂��ė��҂��ׁA�o�͂Ɛl�͂̔g�`����ɓ����ɂȂ�A�܂�Ђ��݂��������Ȃ�悤�ɁA���ȕ�����H�ڑ��ł���B����������ʂ萳�m�ɍs�킹��ɂ́A������m�E�n�E�����Ȃ肠��A�ւ�������ƃA���v�̈���x�����������Ă��܂��B�m�e�a�͂ł��������e���`�I�ł͂Ȃ��A�K�v�ɉ����������ϒ��x�ɂƂǂ߂邩�A�܂��̓m�E�n�E�Ă̏�ŁA�\���ɂ�����̂��{�����B �@���̑O�҂ɑ�����������A�y�c�q�i�[���E�f�C�g�[�V�����E���[���j�Ƃ�0���a�i�[���E�f�V�j�A�҂ƌĂ��A�m���m�e�a�����ł���A��҂ɑ�������̖̂��̂͐��������A���j�A�m�e�a�����̑�\�I�ȕ����Ƃ����悤�B |

�A���v�ҁ@���̂W �@�O��q�ׂ��m�e�a�i�l�K�e�B�u�E�t�B�[�h�o�b�N�j�ɗގ������A���v�Z�p�ɁA�T�[�{�Ƃ�����������ꂽ��A�̉�H�A���邢�͕���������B

�@�O��q�ׂ��m�e�a�i�l�K�e�B�u�E�t�B�[�h�o�b�N�j�ɗގ������A���v�Z�p�ɁA�T�[�{�Ƃ�����������ꂽ��A�̉�H�A���邢�͕���������B�@�{���A�T�[�{�Ƃ͎��Ȑ���Ƃ����Ӗ��ŁA���̈Ӗ��ł͂m�e�a��H���T�[�{�̈ꑰ�Ƃ����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B�������T�[�{�Ƃ������t���s���������_�ł́A���̉�]�⓮������ɖ]�܂�����Ԃɕۂ��߂̎��Ȑ���V�X�e���݂̂ɗp�����Ă����B �@�������m�e�a�����̊�{�I�Ȍ��ʂł���Ђ��ݒጸ�ȊO�ɂ��g�����H���A�V�������p�����ꂽ���_�ŁA�����̂Ȃ��A���v�̕���ł��T�[�{�̖��̂��g����悤�ɂȂ����B�����ɃT�[�{�Ɩ��t����ꂽ��H�����A��ʂɂc�b�T�[�{�Ƃ�����H�́A���݂̃A���v�������Ă���]�܂����Ȃ�������P�Ȃ�m�e�a�ɂ��ȏ�ɉ��P�������Ƃ������ł���B �@�����ł��̖]�܂����Ȃ����������A�^��ǂ�p�����A���v�ȊO�A���݂̃A���v�̂قƂ�ǂ͒����d���̑������s����B����͗ǂ��ʂŌ���A�����܂ŁA�܂�ǂ�ȒႢ���g���ł������ł���Ƃ������ƂɂȂ�A���ɂ���ɑ��Ă͂c�b�A���v�Ƃ����h�̂������Ă�����B �@���������̔��ʁA�o�͂ɒ����d�����o�Ă���Ƃ������Ƃ́A�o�͂ɂȂ�����́A���ɃX�s�[�J�[�ɂƂ��Ă͌����ėǂ����Ƃł͂Ȃ����A��{�I�ɉ��y�̐M���ɂ͒����d���͂Ȃ��B���̓_���猾���A�c�b�A���v�͗ǂ����Ƃ����߂ł͂Ȃ��B �@�ނ��뉹�y�M���ɂȂ��悤�Ȑ��w���c�ȉ����璼���܂ł́A�����\�͂������Ȃ��������ׂĂ̓_�Ŗ]�܂����B�A���v�ɂ�����T�[�{�Ƃ́A���̗v���𑼂̓������]���ɂ����ɓ������H�ŁA���̎��p��̌��ʂ͒������A�m�e�a�Ƒo�ւ��𐬂���H�Ƃ����Ă��悢�B |

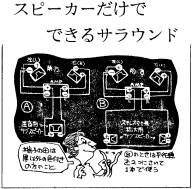

�A���v�ҁ@���̂X �@�X�e���I�Đ��ɐ�ΕK�v�ȃA���v�ȊO�ɁA�⏕�I�ɓ����P�̔���̃A���v���s��ɂ͐��킠��B���̒��ŁA�e���r��ʂ̑�^���ƃr�f�I�̕��y����r���𗁂тĂ���̂��A�T���E���h�E�v���Z�b�T�[�ł���B

�@�X�e���I�Đ��ɐ�ΕK�v�ȃA���v�ȊO�ɁA�⏕�I�ɓ����P�̔���̃A���v���s��ɂ͐��킠��B���̒��ŁA�e���r��ʂ̑�^���ƃr�f�I�̕��y����r���𗁂тĂ���̂��A�T���E���h�E�v���Z�b�T�[�ł���B�@�T���E���h�Ƃ̓X�s�[�J�[��O�����E2�{�����ɗ��炸�����l�̍��E�܂��͌���ɂ��ݒu���A���ӂ���������o���āA�����ʓI�ɉ��≹�y�����Ƃ��������ł���B �@�����ŒP�ɑO�����E�Ɠ��������A����ȊO�̏ꏊ����o�������Ȃ�⏕�A���v�͓��ɕK�v�Ȃ����A����ł͉��ɋ�������������A���摜�Ƀ}�b�`�����Đ�������ɂ͏\���Ƃ͂����Ȃ��B�����Ŗ{���̍��E�̃X�e���I�M������A�O�����E�ȊO�̃X�s�[�J�[����o���M����ʓr���o������A���߂č�����肷��K�v���o�Ă���B�T���E���h�E�v���Z�b�T�[�Ƃ́A���̂��߂̃A���v�ň�ʂ̃A���v�Ƃ͂܂������ړI�����e������Ă���B �@����A�O�����E�ȊO�̃X�s�[�J�[�p�M�����A�ǂ̂悤�ɂ��Ď��o���A���ς���̂������ʓI���́A���̂Ƃ���͂����肵�Ă���킯�ł͂Ȃ��A���̔����͊e���[�J�[�̍l�����ɂ��A���Ɣ����A���ɕς����ɂ��Ă̓v���Z�b�T�[�̑O�ʃc�}�~�ɂ���āA�g�p�҂����̒��x�̒������ł���悤�ɂȂ��Ă���B �@��������{�I�ɂ͑O�ʍ��E�̐M���Ԃɂ���Ⴂ���A�Z�p�I�ɂ͍��M�����������o���A����ƍ��E�e�M�������ƂƂ��āA�T���E���h�p�M�������B����ɂ���̕ς����ő�\�I�Ȃ̂��A�^�C���E�f�B���C�i���Ԓx��j�����ŁA�T���E���h�p�̉����A�{���̍��E�����番�̐��b���琔�\�b�x��ďo���悤�ɂ��邱�Ƃ��B�������邱�Ƃɂ���ĒP���ɓ�������ʂ́A���ɋ�������������悤�ɂȂ�A�L���ꏊ�Œ������Ɏ��Ă���̂ł���B |

�X�s�[�J�[�ҁ@���̂P �@���̓��̐l�͒P�Ɂu���v�A����ł̓G���N���[�W���[�A�����Ă��̒��Ԃ��L���r�l�b�g�ƁA�X�s�[�J�[�̊O���̌Ăі��͑����B���̔��̂��Ƃ�l�̈ߑ��Ɠ����Ɍ���l�����邪�A���͈ߑ��ƈ���Ē��g�i�l���j�ŏ����Ƃ͂������A�o�Ă��鉹�̑唼�����E����B

�@���̓��̐l�͒P�Ɂu���v�A����ł̓G���N���[�W���[�A�����Ă��̒��Ԃ��L���r�l�b�g�ƁA�X�s�[�J�[�̊O���̌Ăі��͑����B���̔��̂��Ƃ�l�̈ߑ��Ɠ����Ɍ���l�����邪�A���͈ߑ��ƈ���Ē��g�i�l���j�ŏ����Ƃ͂������A�o�Ă��鉹�̑唼�����E����B�@�܂��A�����傫������傫�ȉ����o��Ǝv���l�����邪�A������ԈႢ���B�f�B�X�R�łȂ��A�ƒ�Ŗ����ł��鉹�ʂ܂łȂ�A�����ʖʐς�1200�����p�ȏ゠�锠�̃X�s�[�J�[�́A���ʂɂ��ē����\�͂Ȃ̂ł���B�����i�i�Ȃ�A����ɏ��^�ł����v�B�����ď������Ƃ��A�₩�܂����������䖝����i���͂��ꂪ����j�A���ʂ����Ȃ�撣���B �@�������F�A���ɒቹ������������ɂ́A���̑傫�������̂������B�o����ቹ�̌��E�Ƃ��̎��̔����́A���̑召�Ō��܂�B�������������X�s�[�J�[�ƈႢ�A�O�����͏������Ƃ��������A�l�i�����̗��h�Ȓቹ���o���B �@���̎�ނɊւ���p��������������ʂɌ��̂����Ă���ʏ́u�o�X���t���i�o�X�E�t���b�N�X�j�v�́A�قǂ悢�������ʂŁA�L�ѐL�т��������o���X���������Ă���B��C�k�i���j��̂܂������Ȃ��u�����v�́A��r�I�֊s�̂͂����肵�����F�ɓ���������B �@����Ɏg������ɂ������ƁA�u�u�b�N�V�F���t�^�i�{�I�̈Ӗ��j�v�́A�{�I�ɒu������x�̐��@�ŁA���c���ǂ̌����ɒu���Ă����������Ȃ��悤�ɁA���ʎ��͎l�ʂ��ׂĂ�������d�グ��ꂽ�X�s�[�J�[���w���B�����A�킪���̏Z���炢���āA�X�s�[�J�[�����S���Ēu������ȍ��t���̖{�I�͏��Ȃ��A�����グ������x�̑傫���܂ł��A�{�I�ɊW�Ȃ��u�b�N�V�F���t�^�Ƃ����Ă���B�܂��A�u�t���A�[�^�v�Ƃ����A���ɒu�������Ȃ��قǂ̑傫�Ȕ��������B |

�X�s�[�J�[�ҁ@���̂Q �@���̂��Ƃł���d�C��U���ɕς��镔�i�Ƃ��ẴX�s�[�J�[�̖��́A���m�ɂ̓X�s�[�J�[�E���j�b�g�B���ꂪ�O��q�ׂ��u���v�Ɏ��t������ƁA�X�s�[�J�[�E�V�X�e���ƂȂ�B�]�k�����A�X�s�[�J�[�����{�I�ȗ��p��ŁA�p�ꌗ�ł̓��E�h�X�s�[�J�[�Ƃ���Ȃ��ƒʂ��Ȃ��B

�@���̂��Ƃł���d�C��U���ɕς��镔�i�Ƃ��ẴX�s�[�J�[�̖��́A���m�ɂ̓X�s�[�J�[�E���j�b�g�B���ꂪ�O��q�ׂ��u���v�Ɏ��t������ƁA�X�s�[�J�[�E�V�X�e���ƂȂ�B�]�k�����A�X�s�[�J�[�����{�I�ȗ��p��ŁA�p�ꌗ�ł̓��E�h�X�s�[�J�[�Ƃ���Ȃ��ƒʂ��Ȃ��B�@�X�s�[�J�[�E���j�b�g���A�ЂƂŒቹ���獂���܂ōĐ��ł���悤�ɍ��ꂽ���̂��t���E�����W�^�Ƃ����B �@�ŋ߂ł́A����ɂ���Ă̐�p���j�b�g���g�����V�X�e�������|�I�ɑ����A�ቹ��p���j�b�g���E�[�t�@�[�A������p���g�D�C�[�^�[�A������p�i���������{�[�J���̉���j�̓X�R�[�J�[�ƌĂѕ����A���̑傫���͍��E���E��̏��ɑ傫���Ȃ�B �@������v3�̃V�X�e���������̂�3�E�G�[�ƌĂсA������������2�̃��j�b�g�����ꂼ�ꉹ����L���Ď����A�g�D�C�[�^�[�ƃE�[�t�@�[�ō\�������V�X�e����2�E�G�[�ƌĂԁB �@����������3�E�G�[�̕������j�b�g���������A�Ȃ�ƂȂ��悳�����Ɏv���邪�A��ȉ��̎��Ɖ���̍L���ł́A��{�I�ɗ��҂̍��͂Ȃ��B���҂̈Ⴂ������Ƃ��Ă��A�g���ꏊ�ɑ���K�������炢�ŁA�Z��ȉ��̕����ł�3�E�G�[�͂��̌��_���o�₷���Ȃ�B�t�ɂ����ƁA�L���ꏊ�ŗ���Ē����ɂ�3�E�G�[�͌����Ă���B �@���̌��_�Ƃ́A�߂�������3�E�G�[���Ɗe���j�b�g�̉������R�ɍ����荇�킸�A�U���ȉ��ɂȂ肪���Ȃ̂��B������ƕ����ĉ����o���y��ȂǂȂ��A����͂���œ��R�Ȃ̂ł���B���ɏo���Ă��鉹�ʂ������߂ɂȂ�ƁA�U���ɂȂ�X�����������B �@�ꏊ���L����A���R�o���Ă��鉹�ʂ��傫������3�E�G�[�ɂƂ��Ă̏����͗ǂ��B����2�E�G�[�͎U���ȉ��ɂ͂Ȃ肪�������A���ʊ���]�ނɂ͂�������E����X�R�[�J�[���Ȃ��������A�����������Ȃ�̂ł���B |

�X�s�[�J�[�ҁ@���̂R �@�O��q�ׂ����E���E��e���j�b�g�̈Ⴂ�́A�U�����̈Ⴂ�ɂ���āA�܂����̂�����Ă���B

�@�O��q�ׂ����E���E��e���j�b�g�̈Ⴂ�́A�U�����̈Ⴂ�ɂ���āA�܂����̂�����Ă���B�@�R�[���^�͈�ԌÂ�����g���A���ቹ�p�ɑ����W���E�S�^�̐U���̂��Ƃ������B����ɑ��A���N�O�Ɏ��p�����ꂽ���ʔ�U�����Ɏg�������j�b�g���A���ʃX�s�[�J�[�ł���B���ʃX�s�[�J�[�̒����́A�����ł͂킩��Ȃ��Ƃ��A���_�I�ɂ͉��ɋ��オ���Ȃ��A�܂蕽����Ȏ��g���������R�[���^�������₷�����Ƃ��B �@����Ƀs�X�g�����[�V�����Ƃ����āA�U���S�ʂ����Ȃ킸�ɁA�܂����������O��^����������ɂ��ǂ����������B �@���Ȃ��Ȃ���̐U�����U���Ƃ����A���̐U�����Ƃ��Ȃ��������Ŕ����鉹�ɂ́A���͈ȊO�̉����킸���Ȃ��獬���邽�߁A�����Ƃ͕ʂɒ����x�̓_�ŋZ�p�҂͌����B������ʃX�s�[�J�[�́A��p�̌y���d���U���p�V�f�ނ��o�b�N�ɁA�\���v��̎��R�x���L���A���ʂƂ��ĕ����U���ɋ������̂����₷���B�����V�����ޗ���p�����R�[���^�́A�����U���̓_�ł͕��ʌ^�ɂЂ����Ƃ��Ă͂��Ȃ��B �@�h�[���^�̐U���́A���������`�ŁA�O�ɂӂ����ł���A�R�[���^�̂ւ���Ԃ��Ȃ��A�����o���ړI�ɂ͈�ԗD�ꂽ���̂ł���B��������ʐςŁA���傫�ȐU�����v�������ቹ�p�͍\���I�ɍ�����߁A���̂Ƃ���͒��E������p���j�b�g�p�Ƃ��Ă����g���Ă���B�܂������h�[���^�ł��A�\�t�g�h�[���ƌĂ���r�I�_�炩���ޗ����g�������̂ƁA�������g�����n�[�h�h�[���Ƃ�����B �@���{���͑�l�͂ɋ������ʎY�ƒ����x�w���Ɍ����n�[�h�h�[���A�O�����i�̓\�t�g�h�[�����g�����V�X�e���������B����͉��ɑ���l�����̈Ⴂ�Ŗʔ����A�O�����͋������̏��Ȃ��A���̖��̒ʂ�\�t�g�ȍ���������Ƃ��Ă���B |

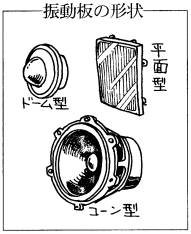

�X�s�[�J�[�ҁ@���̂S �@���Ƃ��Ɖ������t�ŕ\���͓̂���A���̂������X�s�[�J�[�̐�`�́A�U�����Ɏg�p���Ă���A������V�f�ނ�

�W�����Ă���B�����A�U�����ޗ��͉����ւ̉e���͂��傫���B�����A���ꂾ���ōĐ����������܂邱�Ƃ͂Ȃ��B

�@���Ƃ��Ɖ������t�ŕ\���͓̂���A���̂������X�s�[�J�[�̐�`�́A�U�����Ɏg�p���Ă���A������V�f�ނ�

�W�����Ă���B�����A�U�����ޗ��͉����ւ̉e���͂��傫���B�����A���ꂾ���ōĐ����������܂邱�Ƃ͂Ȃ��B�@�U�����ޗ��Ƃ��Ė]�܂������́A1.�y������ 2.�w�i�w�i���Ȃ����� 3.�w�Œe���Ă��S�̂������ɂ����K���ȍd����3�_�ɂȂ�B����3.���̓K���ȍd����\�����t�� �������� �ŁA���ꂪ�傫�����Ƃ́A�ޗ����̂��͉̂���`��������ł���A�ʂ̌���������2.�̋����Ƃ͑������鐫���ƂȂ�B �@���̂悤�ɗǂ��U���ޗ��Ƃ́A�������鐫����K���ȂƂ���Ő܂荇�����Ƃ������̂ŁA����͍ޗ�����ѐU�������Ƃ��̐��@�ɂ�����Ƃ��낪�傫���B �@�K�ȍޗ��Ƃ��Ē������j�����̂����ł��邪�A�ψ�ȕi����]�ނƗʎY�����ł͂Ȃ��A���݂̎嗬�̓J�[�{���i�Y�f�j�@�ۂ�؎��p���v�@�ۂ̂����ɗp���A�����ނ�p���Đ��`�������̂ł���B�����͊e�Ђ��ꂼ��Ⴂ�A���O���u�J�[�{�������v�Ƃ����悤�ɑ��푽�l�ȏ�Ԃ��B �@�������������܂荇�킹����@�Ƃ��āA2��ނ̍ޗ������̂�������w�\�����Ƃ������̂������A�����̏�ɒY�f���匴���Ƃ���_�C����풅�������ޗ�������ɑ����悤�B���̑��A�Z���~�b�N�i���̏Ă����j���Ă��t�������́A�d���y�������ɓ�����̋���\�ʂɃ��b�L���āA�d���Ɠ��������̐܂荇�����Ƃ����ޗ��Ȃǂ�����B �@�������A������ɂ���A�V�ޗ������特���ǂ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�ޗ����̂��̂ɖڂ�D���Ȃ��悤�ɂ������B�����������U�����ǂ̂悤�ɕێ����Ă��邩�A���̂��߂ɂ͎��ӂ��x����G�b�W�⒆�S�ʒu�𐳊m�ɏo���_���p�[�̍\���A�f�ނ�����̉ۑ�ƂȂ낤�B |

�X�s�[�J�[�ҁ@���̂T �@

�߂���X�s�[�J�[�̎�ނƂ��Ē��ԓ��肵�����̂ɁA�`�u�i�I�[�f�B�I�E�r�f�I�j�p�ƃT���E���h�p�A�܂��̓T�u�E�X�s�[�J�[������B���̂`�u�p�̓����́A�g��

�Ă���X�s�[�J�[�E���j�b�g������������ꂾ�����͐����A

���Ȃ��Ƃ��L���r�l�b�g�O���ɂ͏o�Ȃ����Ƃł���B

�@

�߂���X�s�[�J�[�̎�ނƂ��Ē��ԓ��肵�����̂ɁA�`�u�i�I�[�f�B�I�E�r�f�I�j�p�ƃT���E���h�p�A�܂��̓T�u�E�X�s�[�J�[������B���̂`�u�p�̓����́A�g��

�Ă���X�s�[�J�[�E���j�b�g������������ꂾ�����͐����A

���Ȃ��Ƃ��L���r�l�b�g�O���ɂ͏o�Ȃ����Ƃł���B

�@���̂��Ƃ́A�e���r�@�̉��ɃX�s�[�J�[��u��  �ꍇ�ɏd�v�ŁA�u���E���ǂɊO�����玥�͐���������Ɖ摜���Ђ���A�F�����̈ꕔ�����S���ς���Ă��܂��Ȃǂ̏�Q���N�������炾�B���̂`�u�p�����ꂽ�w�i�́A�lj����̃X�s�[�J�[�ɂƂ��āA���͂Ȏ��̎g�p�͕s���ł���Ƃ������R�ɂ����̂��B �ꍇ�ɏd�v�ŁA�u���E���ǂɊO�����玥�͐���������Ɖ摜���Ђ���A�F�����̈ꕔ�����S���ς���Ă��܂��Ȃǂ̏�Q���N�������炾�B���̂`�u�p�����ꂽ�w�i�́A�lj����̃X�s�[�J�[�ɂƂ��āA���͂Ȏ��̎g�p�͕s���ł���Ƃ������R�ɂ����̂��B�@�T���E���h�p�X�s�[�J�[�́A�A���v�҂̍Ō�̂Ƃ���ŏq�ׂ��A�������ʂ���荂�߂邽�߂ɁA���ʈȊO�̏ꏊ�ɐݒu���邽�߂̂��́B���̂��߁A�u���ꏊ���Ƃ炸�A�ǂɂ����Ă��悢�悤�ɁA���^�ɍ���Ă���B �@�������{���I�A���I�[�f�B�I�̖{���ł��鉹�y���A���ǂ��������Ƃ��炢���A�X�s�[�J�[�����E2�{�ł͕s���Ƃ������ƂȂ��A�T���E���h�Đ��́A�����̖ړI�ɑ���A������V�ѓI��i�ƍl�������������B �@���̃T���E���h�p�X�s�[�J�[�ƊԈႢ�₷�����̂ɁA����Đ��^�Ƃ����X�s�[�J�[������B����̓X�s�[�J�[�̑O�ʈȊO�̏��ɂ����邱�Ƃɂ��A�����̎��͂���̔��ˉ����A�ϋɓI�ɗ��p���悤�Ƃ������̂ł���B �@���̌^�͕i�������i�����傫�����A���ʓ_�͍Đ����ɋ��������R�ɉ����A���t���I�ȉ��ɂȂ邱�Ƃł��낤�B��ʂɗՏꊴ�i�v���[���X�j�Ƃ�������ʒNj��́A�ЂƂ̎�i�ł���B |

�X�s�[�J�[�ҁ@���̂U �@����͊�b�p�ꂩ��͏�������邪�A�O��ɏq�ׂ��T���E���h�����ɂ��Đ������A�ł��ȒP�Ɏ������@���Љ�Ă݂����B�p�ӂ�����̂́A���^�̃T�u�E�X�s�[�J�[��1��2�ƁA�d���R�[�h�p�Ƃ��Ĕ����Ă���r�j�[���핢�̕��s����K�v�Ȓ��������B

�@����͊�b�p�ꂩ��͏�������邪�A�O��ɏq�ׂ��T���E���h�����ɂ��Đ������A�ł��ȒP�Ɏ������@���Љ�Ă݂����B�p�ӂ�����̂́A���^�̃T�u�E�X�s�[�J�[��1��2�ƁA�d���R�[�h�p�Ƃ��Ĕ����Ă���r�j�[���핢�̕��s����K�v�Ȓ��������B�@1.�T�u�E�X�s�[�J�[1�̏ꍇ�i�}�`�j �@�T�u�X�s�[�J�[�́{�i�v���X�j�Ɓ|�i�}�C�i�X�j2�̓��͒[�q�ɁA���ꂼ������Ȃ��A���̐���X�e���I�E�A���v�̑O�����E�X�s�[�J�[���Ȃ����Ă���o�͒[�q�̊e�{���ɂȂ��B���̎��A�{�Ɓ|�̊Ԃɂ͌����ĂȂ��Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ăق����B�ڑ�������ԂŃ��R�[�h���Đ�����ƁA�V���ɂ����T�u�E�X�s�[�J�[������A�O���X�s�[�J�[���������Ə��������A�����o�Ă���B �@�T�u�E�X�s�[�J�[����o�Ă��邱�̉��́A�T���E���h�̂��ƂƂ�������A�O�����E�̍��M�����i���E�̈Ⴂ�ɂ����鉹�̕��j�Ȃ̂ł���B�����ŁA���̃T�u�E�X�s�[�J�[��K���ȋ������Ƃ��Č���ɒu���A�̂͑O����A���y�͑̂̂܂��Ƀt���b�ƍL�����Ă���B �@2.2�̏ꍇ�i�}�a�j �@�}�a�̂悤�ɂȂ��ł���A�A���v�̏o�͒[�q��1�̎��Ɠ����悤�ɂȂ��B���̎��̓T�u�E�X�s�[�J�[����̍��E�ɒu�����������ʂ�������B���̕��@�Ȃ�A1.�̏ꍇ����w���E�̕����L�����Ē�������͂��ł���B |

�X�s�[�J�[�ҁ@���̂V �@�X�s�[�J�[�V�X�e���̕\���������炻�̉�����m��͓̂�����A���̍��ڂ̓��e���킩������I�ȑI����A���v�Ƃ̑g�ݍ��킹�̖��ɗ��B

�@�X�s�[�J�[�V�X�e���̕\���������炻�̉�����m��͓̂�����A���̍��ڂ̓��e���킩������I�ȑI����A���v�Ƃ̑g�ݍ��킹�̖��ɗ��B�@1.�C���s�[�_���X�@�𗬐M�����͂ɑ����R�����̒l�ŁA8�I�[���i���j���Z�I�[���������B����ȉ��̒l�����邪�A�Z�I�[���ȉ��̃X�s�[�J�[�ɑg�܂���A���v�́A��C���s�[�_���X�쓮�\�͂̏[���������������E�����i�i���]�܂����B �@2.���g�������@������͂ʼn��ʂ���3����1�i�}�C�i�X10�f�V�x�������a�j�ɉ�����ፂ���[�̎��g�����������B�����A���̒�[���g���ł̒ቺ�́A���������肩�ǂɉ����Ēu�����X�s�[�J�[�̎��p��Ԃł́A�����Ă��������x�ɂ���������B�����̉��ʂƂ́A�A���v�̉��ʃc�}�~��30�|45�x�A���������ɓ�����ቺ�Ƃقړ����ł���B�ቹ���u���u���o�邾���łȂ��A���̉����̕ω������������̂Ȃ�A�\����[���g����70Hz �ȉ��̃X�s�[�J�[���g�������B �@3.�o�͉������x���@���̃C���s�[�_���X�l�ɑ��A1W�����̓��͂������A�Pm���ꂽ�X�s�[�J�[���ʂœ����鉹�ʂ��A���a���Z���������Ŏ������l�B���̒l���傫����A�d�C�����Ɋ�����\���������Ȃ�A�W���l��87�|91���a���x�ŁA���l���������Ȃ�قǓ������ʂ�ɂ́A���傫�ȓ��͂�����B�ڈ��Ƃ���87���a�Ȃ�120W�̏o�͂��o����A���v�A90���a�Ȃ甼����60W�ŏ\�������A��ʓI�ɂ͑g�܂���A���v�̍ő�o�͂��A�X�s�[�J�[�̒�i���͈ȏ�̂��̂�I�Ԃ̂��悢�B �@��������A�o�͉������x��90���a�̃X�s�[�J�[��1W�̓��͂������Ē������ʂ́A3m���ꂽ���ł́A�{�荇�������łȂ��ƁA�ׂ̐l�ɂ͘b���ʂ��Ȃ��قǂ̉��ʂ�����A�o�͉������x���̒Ⴓ�͂��܂���ɂȂ炸�A�ނ���Ⴂ���̂̕����ቹ���L���ɒ�������X��������B |

�X�s�[�J�[�ҁ@���̂W �@�X�e���I�Đ��{���̖ړI���A�������y��������悢�Ƃ������̂ł͂Ȃ������ɁA�Đ����̕\���≹�̏����Ɏg����p��̎�ނ͂��Ȃ葽���B����Ǝ���́A�傾�������t�ɂӂ�Ă݂悤�B

�@�X�e���I�Đ��{���̖ړI���A�������y��������悢�Ƃ������̂ł͂Ȃ������ɁA�Đ����̕\���≹�̏����Ɏg����p��̎�ނ͂��Ȃ葽���B����Ǝ���́A�傾�������t�ɂӂ�Ă݂悤�B�@1.�����@�����o���Ă���X�s�[�J�[�ȊO�̏��ɁA���������y���̎肪���݂��邩�̂悤�ɁA�������ňʒu�������鑜�̂��ƁB���̉����̍Č����ł���̂́A�ЂƂ̃X�s�[�J�[�ł͌����ē����Ȃ��X�e���I�Ɠ��̌��ʂł���B�����̈Ӗ�����̓I�ɂƂ炦��ɂ́A�X�e���I�ł͂Ȃ��e�l�������ƁA�A�i�E���T�[�����E�X�s�[�J�[�̒����ɍ����Ă���悤�Ɋ����邱�Ƃő̌��ł��悤�B �@2.��ʁ@���������E�X�s�[�J�[�̊Ԃ̂���ׂ����Ɉʒu���A�����ꂪ�s����傤�ɂȂ�����t���t���������肵�Ȃ��ꍇ�A��ʂ��ǂ��Ƃ����B���̒�ʂ̂��肳�܂��Ƃ炦��ɂ́A�����y�̂悤�Ȋe�y��̈ʒu�����܂��Ă���Ȃ��Đ����A���E�X�s�[�J�[�̒����Ɉʒu���Ē����Ε�����₷���Ǝv���B �@3.���ډ��@�X�s�[�J�[���璼�ڎ��ɓ��B���鉹�����A�����̎����Œ������͒��ډ��Ǝ��͂��甽�˂���Ă��鉹�������������ɂȂ��Ă���B���̔��ˉ������́A���ɂ�Ƌ�������������ʂ����邪��������ƍׂ₩�ȉ���������B�����X�s�[�J�[�ŕ����ɂ���ĉ����Ⴄ�̂́A���ˉ������݂̍���̍��ł���B �@4.���C�u�@���̔��˂��N���₷�����������A�f�b�h�͂��̋t�̏�Ԃ������B��ʂɁA�ł��������肵���ǖʂň͂܂ꂽ�m�Ԃ̓��C�u�ɑ����A�T�^�I�ȓ��{�Ԃ͔�r�I�f�b�h�ł���B�������A�m�Ԃł��K���ɉƋ�u�����A�x�̉߂������C�u�ȕ����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B��������������̋��������A�s���R�Ȃقǔ����Ђ��ĕ������Ȃ���A�X�e���I�������Ƃ��Ă͍��i�B |

�X�s�[�J�[�ҁ@���̂X �@�����\���p��ɂ́A�Ȋw�I�Ȃ��̂����锼�ʁA���s��I�Ȃ��̂�����B

�@�����\���p��ɂ́A�Ȋw�I�Ȃ��̂����锼�ʁA���s��I�Ȃ��̂�����B�@1.�v���[���X�@���̗ǂ������Ƃ����v�f�Ƃ͕ʂɁA�����̉��y���Ă���悤�Ȋ����ɂȂ邱�Ƃ������B�Տꊴ�Ƃ����K�ȓ��{�������B�O��q�ׂ��������ʂ̖��m���A�K�x�ȋ������Ɖ��̍L����Ȃǂ��A�Տꊴ�����E����v�f�ł���B �@2.�p�[�X�y�N�e�B�u�@���Ƃ͎ʐ^�p��ŁA���������Ԃ����̓I�ɕ\�����ꂽ���������Ƃ���A�X�e���I�̐��E�ł����E�ւ̍L���肾���łȂ��A���S�̂̐[�݂�e�����̋������Ȃǂ��Č����ꂽ���́A�D�ꂽ�p�[�X�y�N�e�B�u�������Ƃ����B�M�҂ɂƂ��Ă͍ł��d�v�ȉ��̗ǂ��̏����ł���B �@3.�X�s�[�h�����邢�̓n�C�X�s�[�h�@�u�X�s�[�h�����ӂ��Đ����v�Ƃ����悤�ɁA������\������̂ɁA�ŋ߂����Ύg���錾�t�̂ЂƂB�����ĉ��߂���A����悭�N�b�L���������Ƃ������ƂɂȂ낤���B�����A�܂��������ۓI�ł�����I�\���ł���A���̓��e�͐l�ɂ�肻�ꂼ�ꑽ���Ⴄ�ƍl���������悢�B�܂葬�x�Ƃ͂����Ă��A�����I�ȑ��x�Ƃ͊W�Ȃ��A�����Ƃ������t���琶���镵�͋C�������i�H�j�Ƃ����悢���c�c�B���p�͔����������t�̂ЂƂ��B �@4.�o�����X�@���g���ш�o�����X�̗���B�l���������Ƃ̂ł�����g���͈͂̒��S�͖�800Hz ���炢�ŁA����͎���̃|�[���ƍŌ�ɖ鉹�̍����Ƃقړ����ł���B�o�����X�̗ǂ����Ƃ́A���̍����̉��𒆐S�ɂ��č������A�Ⴂ���ɂقړ����I�N�^�[�u�i���g���䂪2��1�̊W�j���͈̔͂��Đ����Ă��鉹�̂��Ƃ������B �@�Đ��͈͂������������L����A���Ƃ��Ă͍����̋��܂������ɂȂ�A���̋t���Ƃ��������悤�ȉ��ɂȂ�B�S�Đ��ш�͂������L�������悢���A�����S�n�̎��R���͂��̃o�����X�̗ǔۂō��E�����B |

|

�������

|